গানের যুগ সারথি

আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের ঐতিহ্য হাজার বছরের। ভারতীয় রাগসংগীতের মূল উৎস বৈদিক সংগীত আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ সাল মনে করা হলেও লিখিত স্বরূপ পাওয়া যায় আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে। বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদ এ পর্যমত্ম পাওয়া বাঙালিদের রাগসংগীত চর্চার প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাপদে ব্যবহৃত বঙ্গাল রাগ, পটমঞ্জরি এবং রাগস্রষ্টা কাহ্নপদের সৃষ্ট রাগ কহু, গুর্জরী, এছাড়া ভাটিয়ালি (ভাটিয়ার), বিভাসকহু ইত্যাদি রাগ বাংলা অঞ্চলেই সৃষ্ট বলে প–তগণ মনে করেন। সেই মহান প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়েই আমাদের রাগসংগীত চর্চার শুরম্ন হলেও আজ আমরা যেন সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারিনি।

সত্তরের দশকেও আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি মফস্বল শহরের পাড়ায় ঘরে ঘরে বিকেলে যে সংগীত চর্চা দেখা যেত, আজ আর তা পরিলÿÿত হয় না। আজ নানা স্থানীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় সংগীত প্রতিযোগীদের কণ্ঠে যে সুর শুনি তাতে রাগসংগীত চর্চার অভাব বড় প্রকট। অতীতের বা বর্তমানের সকল গুণী প্রতিষ্ঠিত সংগীত-শিল্পীমাত্রই স্বীকার করেন যে, সংগীত পারদর্শিতার ও টিকে থাকার মূল ভিত্তি হচ্ছে রাগসংগীতে বুনিয়াদ ও দÿতা। তাহলে আমরা সত্যিই কি সেই প্রকৃত ভিত্তি থেকে সরে যাচ্ছি। আমাদের সংগীত কি তাৎÿণিক জনপ্রিয়তার সংগীতরূপী উলস্নাসে রম্নগ্ন হয়ে পড়বে? আমাদের সেই অতীতের গৌরব কি আমরা হারাতে বসেছি? এমনটি মেনে নেওয়া যায় না।

আমাদের এই বাংলা সংগীতে ও ধ্রম্নপদী নৃত্যের যুগসারথি ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আলী আকবর খাঁ, ওসত্মাদ আয়েত আলী খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, প–ত উদয়শঙ্কর চৌধুরী, বুলবুল চৌধুরীসহ নানা গুণী শিল্প যে ঐতিহ্য ও অবদান রেখেছেন সেই ধারাবাহিকতা রÿার জন্য আমাদের ধ্রম্নপদী সংগীত শিল্পের চর্চার বিকল্প নেই।

গত বছরের মতো এবারো রাগ-সংগীতের ঐতিহ্যকে আমাদের সকল শ্রোতা এবং আগত নবীন শিল্পী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে যুগের সে সকল সংগীত-সারথিদের সংÿÿপ্ত পরিচয় ও অবদানের কথা তুলে ধরেছি।

স্বল্পপরিসর এবং সময় ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে অনেক সারথিকেই এই পরিসরে সংযোজিত করা হয়নি। তবে এটি একটি চলমান প্রয়াস; সময়ের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হবে আরো সারথি ও বৃদ্ধি পাবে কলেবর।

আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রচেষ্টায় তথ্য, পরামর্শ দিয়ে আমাদের পথচলায় আপনিও হবেন সহযাত্রী।

জয়দেব গোস্বামী ১১৭৯-১২০

জয়দেব গোস্বামী ১১৭৯-১২০

জয়দেব গোস্বামী রাজা লক্ষ্মণ সেনের শ্রেষ্ঠ সভাকবি ছিলেন। তিনি ছিলেন গীতিকার ও গায়ক। জয়দেবের জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ পন্ডিত মনে করেন, তাঁর জন্ম বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলী) গ্রামে এবং সেখানেই বাস করেছেন, যা বর্তমানে ‘জয়দেব কেন্দুলী’ নামে খ্যাত। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ বাংলা সাহিত্যের আদি-অমূল্য সম্পদ ও দিকনির্দেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে আদিকবি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর রচনা বড়ু চন্ডীদাস, শ্রীচৈতন্য থেকে রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ আজো বাংলা ও ভারতের অনেক মন্দিরে নিয়মিত গাওয়া হয়। লক্ষ্মণ সেনের দরবারে খ্রিষ্টীয় বারো শতকে পদ্মা বাই গান্ধার রাগ পরিবেশন করে সভাকে বিমোহিত করেছিলেন। সেই সময় দরবারের সংগীতাচার্য কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ খাম্বাজ, গান্ধার প্রভৃতি রাগ উপমহাদেশের সর্বত্র গাওয়া হতো। এ-গ্রন্থটি বিশ্বে নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

চৈতন্যদেব ১৪৮৬-১৫৩৪

চৈতন্যদেবের জন্ম ১৮ ফেব্রম্নয়ারি ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে। তাঁর পূর্বপুরম্নষ সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার ঢাকা দক্ষিণের বাসিন্দা ছিলেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবমতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবতত্ত্ব ভক্তিযোগ অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেন অনেক পদাবলি-গান। বৈষ্ণবদের কীর্তনের জন্য রচিত হলেও প্রেমমূলক গীতিকবিতা হিসেবে এর মূল্য অসাধারণ। বাংলায় শ্রীচৈতেন্যর প্রভাবে কীর্তন আন্দোলনের সূচনা হয় এবং গীতগোবিন্দের পদগুলো কীর্তনাকারে গাওয়ার প্রচলন শুরম্ন হয়। ভারতের নানা জায়গায় তীর্থভ্রমণে কাটিয়ে জীবনের শেষের দিকে নীলাচলে বসবাস করেন। ১৫৩৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

নরোত্তম ঠাকুর ১৫৩১-১৫৮৭

লীলাকীর্তনের সুবিখ্যাত সংগঠক ও পদকর্তা। রাজশাহীর খেতরীতে জন্ম। পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়ণী। শৈশব থেকেই নরোত্তম সংগীতপ্রিয় ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। বিশ বছর বয়সে বৃন্দাবন চলে যান এবং সেখানে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। সেইসঙ্গে চলে সংগীতাভ্যাস। তিনি রাগসংগীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। স্বামী হরিদাসের কাছে নরোত্তম সংগীতাভ্যাস করেছিলেন বলে উলেস্নখ পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গ দেবের তিরোধানের পর যে কজন বৈষ্ণব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন নরোত্তম তাঁদের অন্যতম। ১৫৮৪ সালে নিজ গ্রাম খেতরীতে এক বৈষ্ণব সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনে বহু খ্যাতনামা বৈষ্ণব দার্শনিক, গায়ক ও বাদক সমবেত হন। এই সম্মেলনে নরোত্তম লীলাকীর্তনের প্রথাবদ্ধ রূপ প্রবর্তনের প্রসত্মাব করেন এবং তাঁর উদ্ভাবিত লীলাকীর্তন পদ্ধতি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তিনিই লীলাকীর্তনে প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। কীর্তনালাপ ও মৃদঙ্গাদির ব্যবহারও তিনিই প্রবর্তন করেন। নরোত্তম প্রবর্তিত কীর্তনধারা তাঁর নিজস্ব পরগনা গড়েরহাটের নাম অনুযায়ী গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী বলে খ্যাত হয়। নরোত্তম ধ্রম্নপদে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত কীর্তনধারায় ধ্রম্নপদাঙ্গের ব্যবহার বেশি। এটি বিলম্বিত লয় ও রসগুণসম্পন্ন। নরোত্তম কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

খোদা বক্স

মুঘল সম্রা্ট শাহজাহানের মৃত্যুর পর মুঘল তক্ততাউস অধিকারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ সুজা ঢাকা, কুমিলস্না ও চট্টগ্রাম হয়ে আরাকানে অবস্থান করেন। সেই সময় তাঁর পারিষদের মধ্যে খোদা বক্স নামে একজন সেনিয়া কলাবন্ত অর্থাৎ মিঞা তানসেনের বংশধর কোনো সংগীতগুণী ছিলেন। কুমিলস্না সংগীতের একটি পীঠস্থান হিসেবে বহুদিন থেকে পরিচিত। সেখানে উচ্চাঙ্গসংগীতের সূত্রপাত খোদা বক্সের মাধ্যমেই হয়েছিল। শাহ সুজা ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানিক্য বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করে বেশ কিছুদিন কুমিলস্নায় অধিষ্ঠান করেন। এই সুবাদে কুমিলস্নার নবাব বংশীয় কিছু ব্যক্তি উচ্চাঙ্গসংগীতে আকৃষ্ট হন এবং সাধারণ্যেও এই সংগীতের প্রচার ঘটে।

রসুল বক্স

ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাটোরের মহারাজার আশ্রয়ে পশ্চিমের কয়েকজন প্রখ্যাত কলাবিদ অধিষ্ঠিত হন। সুবিখ্যাত রসুল বক্স নাটোরে আগত সেনিয়া ঘরানার শিষ্যপরম্পরার এক মহৎ ধ্রুপদিয়ার বংশধর।

এনায়েত হোসেন খাঁ ১৭৯০-১৮৮৩ ও আতা হোসেন খাঁ

সরোদিয়া ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁ ও তবলিয়া আতা হোসেন খাঁকে ওস্তাদ কাশিম আলী খাঁ জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সিপাহিযুদ্ধের পর লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁরা প্রথমে মুর্শিদাবাদে আসেন। কিন্তু ঢাকার নবাব, জমিদার ও কিছু ধনী ব্যক্তির সংগীতপ্রেম ও দানশীলতার কথা শুনে সেখান থেকে ঢাকায় চলে আসেন। এরপর জয়দেবপুরের রাজার কাছে আশ্রয় লাভ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি ধারণ উপলক্ষে সরকারি আমন্ত্রণে প্রথম ভারতীয় সংগীতশিল্পী হিসেবে সরোদিয়া এনায়েত হোসেন খাঁ ও তবলিয়া আতা হোসেন খাঁ সর্বপ্রথম লন্ডন যান। লন্ডনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পারিষদবর্গ তাঁদের সংগীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁদের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। রাজেন্দ্র নারায়ণের দরবারে আতা হোসেন খাঁ যে কজন তবলিয়াকে শিÿাদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম গুণী প্রসন্ন বণিকসহ আরো ছিলেন সাধু ওসত্মাদ, দ্বারিক সরফদার ও সুপ্পন খাঁ। সাধু ওসত্মাদ ছিলেন রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের শিÿাগুরম্ন। আতা হোসেন খাঁ প্রশিষ্যে রাজেন্দ্র নারায়ণের বাজনা শুনে এতই খুশি হন যে তিনি তাঁর নিজ হাতের বাঁয়া তাঁকে দান করেন। পরবর্তীকালে সাধু ওসত্মাদের দুই পুত্র গোলাপ ও মাহতাব তবলাবাদনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রাজেন্দ্র নারায়ণ

জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁর বংশধরদের সংগীতপ্রেম ও পৃষ্ঠপোষকতা পূর্ববঙ্গে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতচর্চায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। তাঁদের দরবারে বিখ্যাত রবাবিয়া কাশিম আলী খাঁ, সরোদিয়া ওসত্মাদ এনায়েত আলী খাঁ ও তবলিয়া ওসত্মাদ আতা হোসেন খাঁর অবস্থান পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে ভাওয়াল ও ঢাকার সংগীতচর্চার ÿÿত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাঁদের উপস্থিতি এই অঞ্চলে প্রকৃত উচ্চ সংগীতচর্চার স্থায়ী বুনিয়াদ গড়ে তোলে। ঢাকার অনেক গুণী সংগীতশিল্পী সরাসরি তাঁদের কাছ থেকে দীÿা নিয়ে নিজ নিজ ÿÿত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্র নারায়ণের পৌত্র সংগীতপ্রেমী কুমার রামনারায়ণ রায় ওসত্মাদ কাশিম আলী খাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর রবাবযন্ত্র ও তানপুরা মিউজিয়ামে রÿা এবং ‘চিজ’ ও ‘বন্দিশ’গুলো স্বরলিপি করিয়ে সমাধিস্থলকেও রÿা করেছিলেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য

মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য ছিলেন সংগীতের একজন অতি উঁচুমানের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। দেশ-বিদেশের বহু সংগীতজ্ঞ ও পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর সভায় স্থান পেয়ে ত্রিপুরার নবরত্ন আখ্যা পেয়েছিলেন। বীরচন্দ্রের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ব্যাপারে ত্রিপুরার মহারাজাদের অবদান সর্বজনবিদিত। ত্রিপুরার মহারাজারা উচ্চাঙ্গসংগীতের সমঝদার শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সারা ভারতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁদের দরবারের সংগীত উৎসবে সারা ভারতের বিখ্যাত কলাকারেরা উপস্থিত হতেন। তাঁরা তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার সদর শহর কুমিলস্না এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও অধিষ্ঠান করতেন। কুমিলস্না শহরে সে-সময়ে উচ্চাঙ্গসংগীত চর্চার ব্যাপকতা ছিল উলেস্নখযোগ্য।

সোহনি সিং

বিখ্যাত খেয়ালিয়া সোহনি সিংয়ের আদি নিবাস বুন্দেলখ–র চরখড়িতে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তাঁরা গয়ায় চলে আসেন। তাঁর জন্ম ১৮৩৯ সালে। পিতার নাম কাহ্নাইয়া সিং ওরফে হনুমান দাস সিং (গুরম্নদত্ত) এস্রাজি, পিতামহ হরলাল সিং ওরফে হরিদাস সিং। সোহনি সিং পিতার কাছে এস্রাজ বাদন শিখতে শুরম্ন করলেও পিতার সরাসরি শিষ্য না হওয়ায় পারিবারিক সংস্কারের কারণে গয়ার কাহ্নাইয়ালাল ঢেড়ির গা-াবন্ধ শিষ্য হন। এছাড়া বহু সংগীতগুণীর কাছে খেয়াল শেখেন। পরে নিজের চেষ্টায় হারমোনিয়াম বাদনে পারদর্শী হন। হারমোনিয়ামে ভারতীয় টিউনের উদ্ভব যাঁদের হাতে তিনি তাঁদের অন্যতম। সোহনি সিং ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এসেছিলেন সংগীত পরিবেশন করার জন্য।

ঢাকা গান ও তালের শহর

‘অ্যা মিউজিক্যাল পিপল’, ১৮৪০-এ ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল ডেভিডসন ঢাকার অধিবাসীদের এভাবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

‘ঢাকার জনসাধারণের মাঝে বাংলার অন্যান্য স্থানের চেয়ে এই আকাঙÿা (গান-বাজনার) বেশি রয়েছে এবং সময়ই তাদের আকাঙÿা অব্যাহত রেখেছে।’ – হেকিম হাবিবুর রহমান

‘মা, ঢাকা যাচ্ছি, ঢাকা তালের দেশ। তালগান আমার তত রপ্ত নয়। বায়না নিয়েছি যেতে হবে। মান রাখিস মা।’

– গান গাওয়ার জন্য কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার আগে মা কালীর কাছে ইন্দুবালার প্রার্থনা।

‘লক্ষ্মৌ শহর বিখ্যাত কণ্ঠসংগীতের জন্য, আর ঢাকা তবলা ও সেতারের জন্য। ঢাকার সেতার ও তবলা তাঁর নিজস্ব ঘরানার জন্ম দিয়েছিল।’ – আইনজীবী হৃদয়নাথ মজুমদারের স্মৃতিকথা

ঢাকার নবাব আবদুল গণি ও নবাব আহসানউলস্নাহ

ঢাকার নবাব আবদুল গণি ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর দরবারে বহু বিখ্যাত শিল্পী ও বাদক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত খেয়াল ও ঠুমরি-গায়িকা আচ্ছন বাই ও তাঁর তবলিয়া সুপ্পন খাঁ। নবাব আবদুল গণির কাছ থেকে মাসোহারা পেতেন অনেক সুকণ্ঠী বাইজি, যাঁদের মধ্যে এলাহী জান, আন্নু, গান্নু, নওয়াবীন ও আচ্ছি বাইয়ের নাম উলেস্নখ করা যায়। আবদুল গণির পুত্র নবাব আহসানউলস্নাহ সংগীত অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজে পিয়ানো, বেহালা ও সেতার বাজাতেন।

হরি কর্মকার

ঢাকার নবাবপুরে ধ্রুপদের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন হরি কর্মকার। তিনি সাধারণ্যে হরি ওস্তাদ নামে পরিচিত ছিলেন। হরি ওস্তাদের শিষ্যপরম্পরায় ঢাকার বসাক পরিবারের অনেকে ভালো ধ্রুপদ আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহেন্দ্র বসাক, মেঘনাদ বসাক ও রাধারমণ বসাকের নাম উলেস্নখযোগ্য।

যদুভট্ট ১৮৪০-১৮৮৩

ঊনবিংশ শতকে বাংলায় শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার যে অভূতপূর্ব উন্মেষ ঘটে এবং সংগীতের নানা শাখায় বাঙালিরা যে দৃষ্টান্তমূলক সফলতা অর্জন করেন তারই উজ্জ্বল প্রতিভূ যদুভট্ট। তাঁর জন্ম বিষ্ণপুরে। যদুভট্ট কিছুকাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক শিক্ষক ছিলেন। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সুহৃদ ছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে প্রখ্যাত সেনিয়া রবাবিয়া কাশিম আলী খাঁ এবং তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদিয়া রঙ্গনাথ যদুভট্টকে আমন্ত্রণ করে ত্রিপুরায় নিয়ে যান। ‘রঙ্গনাথ’ উপাধি মহারাজ বীরচন্দ্রেরই দেওয়া। এক সভায় কাশিম আলী রবাবে ও যদুভট্ট কণ্ঠে একই রাগ শুদ্ধ মলহার পরিবেশন করেন। সেদিন যদুভট্ট কাশিম আলীর বাদনে অভিভূত হয়ে তাঁর কাছে গান্ডা বেঁধেছিলেন সেনিয়া তালিমে দীক্ষিত হবার জন্য। ত্রিপুরার নবরত্ন দরবারে কিছুদিন থাকার পর কাশিম আলী ঢাকার জয়দেবপুরে এবং যদুভট্ট কলকাতায় চলে যান। সুবিখ্যাত সংগীতগুণী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যদুভট্টের শিষ্য ছিলেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদুভট্টের কাছে সংগীতে পাঠ গ্রহণ করেন।

কাশিম আলী খাঁ

বিখ্যাত সেনিয়া রবাবিয়া কাশিম আলী খাঁকে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য (১৮৩৭-১৮৯৬) তাঁর দরবারে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ধ্রুপদিয়া গায়ক রঙ্গনাথ যদুভট্টকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন। এ দুজন মহাগুণীর আবির্ভাবে পূর্ববঙ্গে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে কাশিম আলী খাঁ ঢাকার জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের দরবারে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর অবস্থিতিতে ভাওয়াল ও ঢাকায় উচ্চ স্তরের সংগীতচর্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তিনি ঢাকার নবাব আহসানউলস্নাহ এবং জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় রূপলাল দাস ও রঘুনাথ দাসের আমন্ত্রণে তাঁদের প্রাসাদে প্রায়ই সংগীত মাহফিলে সংগীত পরিবেশন করতেন। রঙ্গনাথ যদুভট্ট ত্রিপুরা রাজার এক সংগীতসভায় গুণীর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ ওস্তাদ কাশিম আলীর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেন এবং সে-সভাতেই গা-া বেঁধে সেনিয়া তালিমে দীক্ষিত হন। জয়দেবপুরে প্রায় দশ বছর অবস্থানের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি ধারণ উপলক্ষে ১৮৭৭ সালে সরকারি আমন্ত্রণে লন্ডনে সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পেয়েও বৃদ্ধাবস্থার জন্য অপারগতা প্রকাশ করেন।\

মেহেদী হুসেইন খাঁ

মেহেদী হুসেইন খাঁ ছিলেন অবিভক্ত পাঞ্জাবের লাহোরের কাশ্মীর দরজার অধিবাসী। তিনি রামপুরের নওয়াব কলবে আলী খাঁর সভাসংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পিতামহ আলী বক্স খাঁ ছিলেন ধ্রম্নপদ ও হোরির জন্য খ্যাত। মেহেদী হুসেইন খাঁর পিতা বুনিয়াদ হুসেইন খাঁ তাঁর পিতার কাছ থেকে ধ্রম্নপদ, ধামার শিখেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বুনিয়াদ হুসেইনের কাছে খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরি গান ও সারেঙ্গিতে তালিম নেন। মেহেদী হুসেইন ছেলেবেলা থেকেই পিতার কাছে কণ্ঠসংগীত ও সারেঙ্গি তালিম নিয়েছিলেন। লক্ষ্মৌর বিখ্যাত ছম্মন সাহেব বা নবাব সাদাত আলী খাঁর কাছ থেকে একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁর সংগ্রহে বারো শতাধিক খেয়ালের বন্দিশ ছিল। তিনি একাধিকবার ময়মনসিংহে এসেছিলেন।

মোহাম্মদ আলী খাঁ ১৮৪০-১৯২৮

রবাবি মোহাম্মদ আলী খাঁ শেষজীবনে আশ্রয় পেয়েছিলেন গৌরীপুরের মহারাজার দরবারে। কালীপুরের জমিদার জ্ঞানদাকামত্ম লাহিড়ী চৌধুরী তাঁর কাছে ধ্রম্নপদ, ধামার, হোরি, খেয়াল এবং এস্রাজে জোড় আলাপ তালিম পেয়েছিলেন। মোহাম্মদ আলী খাঁ ভারতবর্ষের কিংবদমিত্ম মিয়া তানসেনের পুত্রবংশের পরম্পরার শেষ সংগীতজ্ঞ। তিনি রবাবে যে সমসত্ম রাগ-রাগিণী বাজাতেন তার চেহারা-চরিত্র তখনকার রাগ পরিবেশনার প্রচলিত নিয়মের চেয়ে ভিন্ন ছিল। অনেক সংগীতগুণী মনে করেন, মোহাম্মদ আলী খাঁর রাগ রূপায়ণ-রীতি অনেক বেশি মূলানুগ ছিল। এই সংগীতগুণী ৯৪ বছর বয়সে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে চিরকুমার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী খাঁ সাহেবের কাছে রবাবের তালিম নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত খাঁ সাহেব আর কোনো শিষ্য রেখে যেতে পারেননি।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বরিশালের আদি মহাসংগীতজ্ঞ ছিলেন বীণকার বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। তিনি সারস্ব^ত বীণা বাজাতেন। পূর্ববঙ্গে তিনি কিংবদমিত্মতে পরিণত হয়েছিলেন। তৎকালীন বরিশালে রচিত সাহিত্যে তাঁর নাম নানাভাবে উলেস্নখ করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষাগুরম্ন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি উচ্চকোটির বীণকার ছিলেন এবং তাঁর বন্দিশ পেশ করার কায়দায় শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন। বীণায় তিনি মোটা তার ব্যবহার করতেন। ফলে বীণার আওয়াজ ছিল ভারী ও গম্ভীর। তিনি হারিকেনের আলো কমিয়ে দিয়ে বাজাতেন এবং এমন সুর সৃষ্টি করতেন, যেন মনে হতো তাঁর বীণার আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে। সে আওয়াজ তিনি নানাভাবে বাড়িয়ে-কমিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর সম্পর্কে নানা আলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে।

জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য

ময়মনসিংহের জমিদার মহারাজ শশীকান্ত আচার্য সংগীতানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর দরবারে সে আমলের বহু বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়া মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য ছিলেন সংগীতের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। ধ্রুপদাঙ্গ কণ্ঠসংগীতে তাঁর উলেস্নখযোগ্য অধিকার ছিল। সংগীতশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। তাঁর ধ্রুপদ ও খেয়ালের সংগ্রহভান্ডার ছিল বিপুল। সর্বভারতীয় সংগীতমহলে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগৎকিশোর মুক্তাগাছার দরবারকে যেভাবে রাগসংগীতের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন, জিতেন্দ্রকিশোর সে ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রাখেন। সেকালে রাগসংগীতের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের মধ্যে অনেকেই জিতেন্দ্রকিশোরের দরবার অলংকৃত করেছেন। সংগীতাচার্যরূপেও জিতেন্দ্রকিশোর স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

প্যারে সাহেব

প্যারে সাহেব ছিলেন অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর আত্মীয়। ওয়াজেদ আলী শাহকে ইংরেজরা কলকাতার মেটিয়াবুরম্নজে নির্বাসন দিলে প্যারে সাহেবও তাঁর সঙ্গে আসেন। কলকাতার মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ প্যারে সাহেবকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মহীসুর, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, ভূপাল প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য থেকে তিনি একাধিক স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। প্যারে সাহেবের অসাধারণ গায়কি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে এইচএমভির চেয়ারম্যান চয়েস সিরিজের একটি রেকর্ডিং টেপ। তিনি ময়মনসিংহে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

তসাদ্দুক হোসেন খাঁ

বিশ শতকের মাঝামাঝি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফতাবুদ্দিন খাঁ বেশ কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান করেন। ঢাকায় তাঁরা ভগবৎপ্রসন্ন শাহ শঙ্খনিধির বাড়িতে থাকতেন এবং প্রখ্যাত বাদ্যযন্ত্র প্রস্ত্ততকারক প্রতিষ্ঠান যতীন অ্যান্ড কোম্পানিতে এসে বসতেন। ঢাকায় আলাউদ্দিন খাঁ ওস্তাদ তসাদ্দুক হোসেনের কাছ থেকে অনেক বন্দিশ সংগ্রহ করেছিলেন।

লক্ষ্মীপ্রসাদ মিসির ১৮৬০-১৯২৯

বারানসির প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতগুণী রামকুমার মিসিরের পুত্র লক্ষ্মীপ্রসাদ মিসির। তিনি পিতার কাছে খেয়াল, ধ্রম্নপদ ও বীণার তালিম নেন এবং একজন বিশিষ্ট বীণাবাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি জৌনপুরের মহারাজের কাছ থেকে একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন ও পুর্নিয়ার রাজা নিত্যানন্দ সিংহকে সেতার শেখান। এরপর কলকাতায় স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত সংগীত সংঘে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। বেনারসে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের জ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। রাজা বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আমন্ত্রণে তিনি গৌরীপুরে এসেছিলেন।

মুজাফ্ফর খাঁ

মুজাফ্ফর খাঁ তাঁর পিতা-পিতামহের মতো প্রধানত ধ্রম্নপদিয়া ছিলেন, কিন্তু খেয়াল গানে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি জুনাগড় ও হায়দরাবাদের রাজদরবারে সভাসংগীতজ্ঞ হিসেবে দীর্ঘদিন বহাল ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে আছেন বহরমপুরের গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কলকাতায় দিলীপ কুমার রায়, দরিয়াবাদের আচ্ছন বাই প্রমুখ। লÿÿনŠয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে স্বর্ণপদক লাভ করেন। জগৎকিশোর আচার্যের আমন্ত্রণে তিনি মুক্তাগাছায় এসেছিলেন।

উজির খাঁ ১৮৬০-১৯২৭

উজির খাঁ ছিলেন তানসেন বংশের সর্বশেষ বিখ্যাত সংগীতগুণী। তাঁর মায়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন তানসেনের ছেলের বংশের আর বাবার দিক থেকে ছিলেন তানসেনের মেয়ের বংশের। কৈশোরেই বীণা, সুরশৃঙ্গার, রবাব ও ধ্রম্নপদে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে তখনকার ভারতবর্ষের তিনি সর্বজনমান্য ব্যক্তি। রামপুরের নবাবের দরবারে দীর্ঘকাল সভাসংগীতজ্ঞ ছিলেন। যদিও তিনি বীণা বাজাতেন ও ধ্রম্নপদ গাইতেন, কিন্তু শিষ্যদের তালিম দিতেন সেতার ও সরোদে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আলাউদ্দিন খাঁ ও হাফিজ আলী খাঁ ছিলেন কিংবদমিত্মতুল্য। খাঁ সাহেব একাধিকবার মুক্তাগাছার দরবারে এসেছিলেন। তিনি তাঁর মামা ও ত্রিপুরার রাজসভার সংগীতগুণী কাশিম আলী খাঁর আমন্ত্রণে ত্রিপুরায় যান ও সেখানে বিশেষ সম্মান লাভ করেন।

আবিদ হুসেন খাঁ

তবলিয়া খলিফা আবিদ হুসেন খাঁ ময়মনসিংহে এসেছিলেন। তাঁর পিতামহ মোম্মে খাঁ ছিলেন পেশাদার তবলিয়া। আবিদ হুসেনের জন্ম ১৮৬৭ সালে মেহমুদনগরের পৈতৃক নিবাসে। পিতা মোহাম্মদ খাঁ। আবিদ হুসেনের বড় দুই ভাই তাঁদের সমকালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তবলিয়া, যাঁদের নাম খ্যাতিমান কত্থক নাচিয়ে কলকাদিন বিনদাদিনের সঙ্গে উচচারিত হয়। বড় ভাই নানেণ খাঁর মৃত্যুর পর তিনি খেলাফত লাভ করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে যেসব গায়ক-বাদক বিলাত যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন খলিফা আবিদ হুসেন তাঁদের একজন।

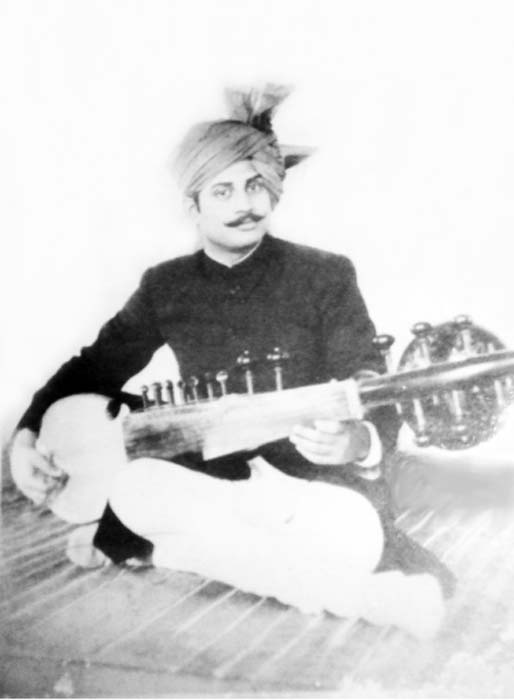

আলাউদ্দিন খাঁ ১৮৬২-১৯৭২

সুবিখ্যাত সংগীতাচার্য ও সংগীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সংগীতজ্ঞ সবদর হোসেন খাঁ। শৈশবেই আলাউদ্দিনের সংগীতপ্রীতি প্রকাশ পায়। তিনি কলকাতার গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, অমৃতলাল দত্ত, মুক্তাগাছার আহম্মদ আলী এবং রামপুরের ওয়াজির খাঁর কাছে সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন। মাইহার রাজার সংগীতগুরু হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯৭২ সালে আলাউদ্দিন খাঁ মাইহারেই মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৩৫ সালে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যদলের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তাঁর যন্ত্রবাদনে ইউরোপের শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্যের সুধীমহলে তাঁর সংগীত সমাদৃত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে দিলিস্নর সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ১৯৫৪ সালে অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে সংগীতে অসাধারণ অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে এবং ১৯৬১ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দেয়। দিলিস্ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সংগীতে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সলিমুলস্নাহ হল শিল্পীকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে। সংগীতের নানা শাখায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর দক্ষতা ও উৎকর্ষ ছিল অভূতপূর্ব। সংগীতে তাঁর স্থান ও অবদান কিংবদন্তিতুল্য। সংগীত-প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘খাঁ সাহেব’ উপাধিতে ভূষিত করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতপ্রেমীরা তাঁকে ‘সংগীতরত্ন’ নামে স্মরণ করে থাকেন। তিনিই প্রথম এ-দেশি সংগীতের সঙ্গে ইউরোপের শ্রোতাদের পরিচয় করিয়েছিলেন এবং বহির্বিশ্বে ভারতীয় সংগীতের পরিচয় ও সমীহ আদায় করার ক্ষেত্রে তাঁর কিংবদন্তিতুল্য সংগীত পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। আলাউদ্দিন খাঁ রাগস্রষ্টা ও সংগীতযন্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবেও খ্যাত। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর মতো বহুমুখী প্রতিভা বিরল।

‘বেঙ্গল-আইটিসি এসআরএ উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ২০১২’ এই মহান শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

জগদীন্দ্রনাথ রায় ১৮৬৮-১৯২৬

জগদীন্দ্রনাথ রায় নাটোরের মহারাজা, সংগীতগুণী ও সাহিত্যামোদী। তিনি সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক, কবি ও লেখক এবং ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। মৃদঙ্গবাদনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। গিরীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি মৃদঙ্গবাদনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সংগীতের উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি বিখ্যাত।

বিপিন চট্টোপাধ্যায়

সংগীতাচার্য বিপিন চট্টোপাধ্যায়ের নাম বরিশালের সংগীতজগতে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি তানরাজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং বরিশাল ও পূর্ববঙ্গের অনেক বড়মাপের শিল্পী তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ললিত সেনগুপ্ত, শীতল মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত খেয়ালিয়া তারাপদ চক্রবর্তী ও ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উলেস্নখযোগ্য। তানরাজের সংগীতশিক্ষা ঢাকা ও বিষ্ণুপুরে হয়। গৌরীপুর সংগীত দরবারের প্রখ্যাত সংগীততাত্ত্বিক জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মতে, তানরাজ পদ্মার ওপারের শ্রেষ্ঠ খেয়ালগায়ক হিসেবে বৃত হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

কালে খাঁ

ওসত্মাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর (১৯০২-১৯৬৮) চাচা পাঞ্জাবের ভারতবিখ্যাত প্রবাদপুরুষ খেয়ালিয়া-বীণকার কালে খাঁ ঢাকার কলুটোলায় থাকতেন এবং মুরাপাড়ার জমিদারের দরবারে তিনি সভাগায়ক হিসেবে ঢাকায় ছয়-সাত বছর অতিবাহিত করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর পরিবার তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিতে চাইলে তিনি যেতে রাজি হননি। ঢাকার সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘মেরা মুলুক মে কদরদান রইস্ আদমি কাঁহা হ্যায়। ঢাকাহি মেরে লিয়ে আচ্ছা হ্যায়।’

ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ১৮৭৪-১৯৫৭

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সংগীতজ্ঞ ও সংগীতের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংগীতের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি সর্বাধিক স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরই অনুকূল্যে গৌরীপুর রাগসংগীত চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেকালের শ্রেষ্ঠ কলাবতরা তাঁর সংগীতসভা অলংকৃত করেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন এস্রাজ ও মৃদঙ্গে বিশেষ গুণপনাসম্পন্ন। আব্দুলvহ খাঁ, আমীর খাঁ, এমদাদ হোসেন খাঁ, হনুমান দাস সিং প্রমুখের কাছে তিনি এস্রাজ শিক্ষা পান। দক্ষিণাচরণ সেনের কাছে তিনি সংগীততত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় নিজেও কৃতী শিষ্যমন্ডলী গঠন করেন। তানসেন বংশীয় মুহাম্মদ আলী খাঁ বড়ুক মিয়া, মুরারি মোহন গুপ্ত, এনায়েত হোসেন খাঁ প্রমুখ অনেক বিখ্যাত সংগীতগুণী তাঁর গৌরীপুর সংগীতসভায় অবস্থান করেন। ব্রজেন্দ্র কিশোর বহু সংগীতগুণীকে অর্থ সাহায্য করেন। বৃত্তিদান করে তিনি বহু সংগীত-শিক্ষার্থীর সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তাঁর পুত্র।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবে

চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবের জন্ম ১৮৭৫ সালে গয়াপুরৈ গ্রামে। তিনি গয়ার বিখ্যাত হনুমান দাস সিংয়ের কাছে খেয়াল শিক্ষা শুরম্ন করেন। তখন থেকেই তিনি তারযন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, বিশেষত এস্রাজ ও দিলরম্নবার প্রতি। চন্দ্রিকাপ্রসাদের যন্ত্রশিক্ষার প্রথম গুরম্ন হনুমান দাস সিং। পরে তিনি গয়ার বিখ্যাত পা-া কাহ্নাইয়া লাল ঢেড়ির কাছে এস্রাজের তালিম নেন। মহারাজ শশীকামত্ম আচার্য চৌধুরীর গুরম্ন হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল ময়মনসিংহে বসবাস করেন।

গুল মোহাম্মদ খান ১৮৭৬-১৯৭৯

১৮৭৬ সালে ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান দ্বারভাঙ্গার তিরহুত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা ওস্তাদ আহমদ খান, পিতামহ ওস্তাদ নামদার খান ও চাচা ওস্তাদ হায়দার বক্সের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি ঢাকায় সংগীত পরিবেশন করতে এসে সেখানকার মানুষের সংগীতপ্রীতি দেখে পরবর্তী সময়ে সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকা বেতারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘদিন সেখানে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করেন। ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান ১৯৬৫ সালে বুলবুল একাডেমী পুরস্কার, ১৯৭৭ সালে শিল্পকলা একাডেমী ‘স্বীকৃতি সংবর্ধনা’ ও ‘একুশে পদক’ পেয়েছিলেন। ঢাকায় শাস্ত্রীয়-সংগীত প্রসারে তাঁর উলেস্নখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৯৭৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সেকালের বিখ্যাত সেতারি জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন বাঙালি রাঢ়ি গোত্রের ব্রাহ্মণ। তাঁর জন্ম ১৮৭৭ সালে নদীয়া জেলার রানাঘাটে। রামকমল শিরোমণির পৌত্র ও বামাচরণ শিরোমণির পুত্র জিতেন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার শুরু পিতার কাছে হলেও আরো অনেকের কাছেই তাঁর তালিম হয়। বীণকার মোহাম্মদ খাঁ, ওয়ারিশ আলী খাঁ, ধ্রুপদিয়া যদুভট্ট, খেয়ালিয়া আহমদ আলী খাঁ, রবাবি বসদ খাঁ, কাশেম আলী খাঁ প্রমুখ ছাড়াও ধুনী খাঁ ও সেকালের বিখ্যাত তাবায়েফ হিঙ্গনজান ও দিলজানের কাছে ঠুমরির তালিম পান তিনি। সেতার শেখেন প্রধানত মুরাদ আলী খাঁর কাছে। তিনি প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মিউজিক কলেজের যন্ত্রসংগীত বিভাগে কিছুকাল সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বিলম্বিত আলাপ খুব উচ্চমার্গের হলেও গৎ-তোড়া বাদনশৈলীও বিখ্যাত ছিল। তিনি ময়মনসিংহে এসে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

মৌলা বখশ খাঁ

করম খাঁ ও তাঁর ছেলে রহিম বখশ খাঁ দুজনেই সারেঙ্গিবাদক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু করম খাঁর পৌত্র ও রহিম বখশ খাঁর পুত্র মৌলা বখশ খাঁ নিজেকে তবলাবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৮ সালে। মাত্র আট বছর বয়স থেকে তিনি মুরাদাবাদের মোহাম্মদ হোসেন খাঁর কাছে তবলায় তালিম নেন। অচিরেই তিনি রামপুরের নবাবের দরবারে সভাসংগীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পনেরো বছর একই পদে বহাল ছিলেন। তারপর দরিয়াবাদের আচ্ছন বাইয়ের সঙ্গে দশ বছর, গওহরজান ও আগরাওয়ালী মালকাজানের সঙ্গে প্রায় সাত বছর তবলা সংগত করেন। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের আমন্ত্রণে তিনি গৌরীপুরে আসেন।

হেকিম মহম্মদ হুসেন খাঁ

বিশ শতকের প্রথম ভাগে ঢাকার কণ্ঠসংগীত চর্চায় মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন হেকিম মহম্মদ হুসেন খাঁ। তিনি মামুদ হুসেন নামে খ্যাত ছিলেন। ঢাকার হাসনু মিয়া, কলকাতার মোরাদ আলী ও ভারতের সংগীতের প্রবাদপুরুষ কালে খাঁ সাহেবের কাছে তিনি তালিম নিয়েছিলেন। হেকিম ছিলেন ঢাকার সত্যিকারের গৌরব। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার অনেক শিক্ষক তাঁর কাছে কণ্ঠসংগীত বা বাদ্যযন্ত্রের তালিম নিয়েছিলেন। শিক্ষাবিদ বানোয়ারী লাল বসু, নির্মলকুমার সেন, বিজ্ঞানী সত্যেন বসু ও কাজী মোতাহার হোসেন এবং সমরেশ চৌধুরী তাঁর ছাত্র ছিলেন।

ইমদাদ হুসেন খাঁ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধ্রম্নপদিয়া ইমদাদ হুসেন খাঁ মুরাপাড়ার জমিদারবাড়িতে সভাগায়ক ছিলেন। তাঁকে সেনিয়া প্রশিষ্য বংশীয় বলে ধরা হয়। তিনি প্রধানত ধ্রম্নপদিয়া হলেও খেয়াল, ঠুমরি ও টপ্পা দক্ষতার সঙ্গে গাইতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠসংগীত বহু শ্রোতাকে আকৃষ্ট করেছিল। ইমদাদ হুসেন খাঁ মুরাপাড়ার জমিদারবাড়ির সংগীত-আসরকে সংগীতরসিকদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পশ্চিমের অনেক বড় ওসত্মাদ ঢাকায় এসে তাঁর মতো ভালো গাইয়ের উচ্চকিত প্রশংসা করেছিলেন। ঢাকার নবাবপুরে ধ্রম্নপদের যে কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে তার প্রবক্তা ছিলেন হরি কর্মকার বা হরি ওসত্মাদ। হরি ওসত্মাদের সঙ্গে ইমদাদ হুসেন খাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ ছিল।

নান্নো সাহাইয়া

নান্নো সাহাইয়া ছিলেন তাঁর সময়কার একজন প্রখ্যাত তবলাবাদক। তাঁর প্রকৃত নাম দুর্গা সাহাইয়া। তাঁর পিতামহ ভায়রো সাহাইয়া ও তাঁর পুত্র বলদেও সাহাইয়াকেও তবলা শিখিয়েছিলেন। নান্নো সাহাইয়া পিতার কাছে তবলা শিক্ষা শুরম্ন করলেও পরে আরো অনেকের কাছে শিখেছিলেন। ময়মনসিংহে এসেছিলেন মহারাজা শশীকামত্ম আচার্য চৌধুরীর অধীনে ১০০ টাকার বৃত্তি নিয়ে। তিনি মাত্র ৩৪ বছর বয়সে কাশীতে পরলোকগমন করেন।

রামকুমার বসাক

বিখ্যাত পাখোয়াজ-বাদক রামকুমার বসাকের আদি নিবাস ঢাকা। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর অপরূপ বাদনশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে রামকুমার বসাককে নিজ রাজসভায় সভাবাদক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে দিলিস্নর দরবারে সারা ভারতের পাখোয়াজশিল্পীদের মধ্যে একমাত্র রামকুমার বসাককেই আহবান করা হয়েছিল। দিলিস্নর দরবারে তিনি ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

পশুপতি সেবক মিসির ১৮৮১-১৯৩১

পশুপতি সেবক মিসির কাশীতে ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা-পিতামহের মতো নেপালের রাজদরবারে ছিলেন। পশুপতি খেয়াল, টপ্পা, ধ্রম্নপদ শেখার পাশাপাশি সেতার ও সুরবাহারের তালিম নেন। শেষে রম্নদ্র-বীণা শেখেন মোহাম্মদ হোসেন খাঁর কাছে। তিনি ময়মনসিংহের গৌরীপুর দরবারে এসেছিলেন একজন যন্ত্রী হিসেবে। তিনি বিভিন্ন রাজদরবার থেকে একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন।

আয়েত আলী খাঁ ১৮৮৪-১৯৬৭

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ওসত্মাদ আয়েত আলী খাঁ। তিনি সংগীতসম্রাট ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁর ছোট ভাই। রামপুরের বিখ্যাত সেনিয়া কলাবমত্ম মহম্মদ ওয়াজির খাঁর কাছে ও ভাই ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ওসত্মাদ আয়েত আলী খাঁ কিছুকাল মাইহার ও রামপুর দরবারে থাকার পর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতী সংগীতভবন উচ্চ পর্যায়ের সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। দেশভাগের পর তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ‘নিশান-ই-পাকিসত্মান’ পেয়েছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে কুমিলস্নায় মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ালীউলস্নাহ খাঁ

বিশ শতকের শেষে ঢাকায় আসেন লÿÿনŠ ঘরানার প্রখ্যাত সেতারিয়া ওয়ালীউলস্নাহ খাঁ। ওয়ালীউলস্নvহ মুরাপাড়ার জমিদার প্রখ্যাত তবলিয়া কেশব বনেদ্যাপাধ্যায়ের সভাবাদক হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হন। ঢাকার বিভিনণ কদরদান গুণগ্রাহী জমিদারদের দরবারে প্রায়ই ওয়ালীউলস্নাহর নিমন্ত্রণ থাকত এবং ১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতার কেনদ্র স্থাপিত হবার পর তিনি নিয়মিত ঢাকা বেতারে সংগীত পরিবেশন করতেন। ওয়ালীউলস্নাহ খাঁর ঢাকার নবাব দরবারে যাতায়াত ছিল। একই সূত্রে তিনি কুমিলস্নার নবাবদের দরবারেও আসতেন।

রূপলাল দাস

ঢাকার বিখ্যাত জমিদার রূপলাল দাস ছিলেন উচ্চাঙ্গসংগীতের পৃষ্ঠপোষক। ঢাকা ও ভারতবর্ষের বহু সংগীতজ্ঞকে তিনি প্রয়োজনে অর্থসাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা সে-ধারা বহাল রেখেছিলেন। তাঁর সমত্মান রমেশচন্দ্র দÿ সরোদ, এস্রাজ ও ক্ল্যারিওনেটবাদক ছিলেন। ঢাকায় আগত সব বিখ্যাত শিল্পীই রূপলাল হাউসে আমন্ত্রিত হতেন। রমেশচন্দ্রের পুত্রবধূ সরমা দাস ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রথম মহিলা উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতশিল্পী।

১৯৬৭ সালে সংগীতে অবদানের জন্য ‘প্রাইড অব পারফরম্যান্স’ সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৭৩ সালের ১১ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোহন প্রসাদ সেওধার

মোহন প্রসাদ সেওধার বিখ্যাত কত্থক নাচের শিল্পী। তাঁর জন্ম ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজপুতনার বিকানির জেলার গোপালপুরে। তিনি আড়খার বিখ্যাত কত্থক শিল্পী জানকী প্রসাদের কাছে কত্থকের তালিম নেন। যদিও তাঁর ভাওবাতলানো তেমন আকর্ষণীয় ছিল না, কিন্তু ঠুমরি নির্মাণ ও তোড়া স্টাইলে তাঁর নৃত্য ছিল অসাধারণ। তিনি তিন বছর নেপাল দরবারে বহাল ছিলেন, অসংখ্য স্বর্ণপদক পেয়েছেন, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এসেছিলেন।

ইনায়েৎ খাঁ ১৮৯৪-১৯৩৮

সুপ্রসিদ্ধ সেতার ও সুরবাহার বাদক এবং তাঁর পিতা এমদাদ খাঁ প্রতিষ্ঠিত সেতার-সুরবাহার ঘরানার উজ্জ্বল প্রতিভূ। ১৯২২ সালে ইনায়েৎ খাঁ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর দরবারে সংগীতজ্ঞ নিযুক্ত হন। তাঁর পিতামহ সাহেবদাদ খাঁ ধ্রম্নপদ, খেয়াল ছাড়াও জলতরঙ্গ ও সারেঙ্গি বাজাতেন। তাঁরই পুত্র এমদাদ খাঁ সেতার ও সুরবাহার বাদনে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নিজেকে ভারতবর্ষের অন্যতম সেতারবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমদাদ খাঁর পাঁচ মেয়ে ও দুই পুত্রের মধ্যে ইনায়েৎ খাঁ ছিলেন চতুর্থ। ইনায়েৎ খাঁ পিতার কাছে ধ্রম্নপদ, খেয়াল ও গজল শিখলেও পরবর্তীকালে সেতার ও সুরবাহারের তালিম নেন এবং অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের দ্বিতীয় থেকে পরপর চারটি অধিবেশনে সেতারবাদনে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ইনায়েৎ খাঁ দীর্ঘকাল ময়মনসিংহে বাস করার কারণে সে এলাকায় সেতারবাদনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। ইনায়েৎ খাঁর শিষ্য-পরম্পরায় সর্বশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিপিন দাস। তাঁর দুই পুত্র বিলায়েৎ খাঁ ও ইমরাত খাঁ উভয়েই সংগীতজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর দৌহিত্র রইস খাঁ কৃতী সেতারবাদক। ইনায়েৎ খাঁ সভা-সম্মেলনে নিজেকে গৌরীপুরের ইনায়েৎ খাঁ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন।

জমিরউদ্দিন খাঁ ১৮৯৫-১৯৩২

ঠুমরির অসামান্য রূপকার হিসেবে খ্যাত জমিরউদ্দিন খাঁর জন্ম আমবালা শহরে পিতা মসিৎ খাঁর বাড়িতে ১৮৯৫ সালে। পিতার কাছে ধ্রম্নপদেই প্রাথমিক তালিম নেন। পিতার মৃত্যুর পর খলিফা বদল খাঁর কাছে খেয়ালে তালিম নেন। যে ঠুমরি গানের জন্য তাঁর বিপুল খ্যাতি তার তালিম তিনি পেয়েছিলেন সেকালের বিখ্যাত বাইজি ও সংগীতপটীয়সী গওহরজানের কাছে এবং পরে কিংবদমিত্মতুল্য ঠুমরি গায়ক মৌজুদ্দিনের কাছে। পাকাপাকিভাবে বাস করেছেন কলকাতার রিপন স্ট্রিটে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে খ্যাতিমান হয়েছেন কলকাতার কৃষ্ণচন্দ্র দে, আঙ্গুরবালা, হরিমতী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরম্নল ইসলাম। গ্রামোফোন কোম্পানির মুখ্য প্রশিÿক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আধুনিক বাংলা গানের উন্মেষপর্বে জমিরউদ্দিন বিশেষ প্রভাব বিসত্মার করেন। সংগীত পরিবেশনের জন্য ময়মনসিংহে এসেছিলেন তিনি।

ওয়াহিদ খাঁ ১৮৯৬-১৯৬১

সেতারের বিখ্যাত ইমদাদখানি ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ইমদাদ খানের দ্বিতীয় পুত্র ওয়াহিদ খাঁ। তাঁর সময়ে তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম সুরবাহার-বাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিক্ষাজীবনের শুরম্নতে ধ্রম্নপদ-ধামার, খেয়াল-ঠুমরির তালিম নেন। পরে সেতার ও সুরবাহার শেখেন। পাতিয়ালায় কোর্ট মিউজিশিয়ান ছিলেন। ভ্রাতা, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সেতারি ইনায়েৎ খাঁ সাহেবের সূত্রে একাধিকবার ময়মনসিংহের গৌরীপুর দরবারে আসেন। ভ্রাতুষ্পুত্র বিলায়েৎ খাঁ ও রবিশঙ্কর সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় সংগীত পরিচালক হলে, তিনি সত্যজিতের সিনেমায় সুরবাহার বাজান।

তুলসী লাহিড়ী ১৮৯৭-১৯৫৯

তুলসী লাহিড়ীর জন্ম রংপুরের নলডাঙ্গায়। পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ। জমিদার পরিবারে জন্ম। ওকালতি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শৈশবকাল থেকে সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত দুটি গানের রেকর্ড করেন জমিরউদ্দিন খাঁ। তাঁর এই প্রতিভার জন্যে তিনি এইচএমভি ও মেগাফোনে সংগীত পরিচালকের পদ লাভ করেন। ক্রমে আইন পেশা ছেড়ে শিল্পজগতের সঙ্গে জড়িত হন। চিত্রজগতে প্রথম প্রবেশ নির্বাক যুগে। মঞ্চাভিনেতা, নাট্যকার ও চিত্র-পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

উদয়শঙ্কর চৌধুরী ১৯০০-১৯৭৭

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যের পথিকৃৎ প–ত উদয়শঙ্কর চৌধুরী নড়াইলের এক সম্ভ্রামত্ম পরিবারে ৮ ডিসেম্বর ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নড়াইলের ব্যারিস্টার শ্যামশঙ্কর চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বিশ্বখ্যাত এই নৃত্যশিল্পী পশ্চিমের ব্যালে নৃত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় ক্লাসিক্যাল নৃত্যকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর রচনায় ভারতীয় ধ্রুপদী, লোক এবং আদিবাসীদের নৃত্যের নানা উপাদান সংযোজন করে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকে দান করেছিলেন আধুনিক অবয়ব। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের আধুনিক উপস্থাপনের জন্য হয়েছিলেন উচ্চ প্রশংসিত। উদয়শঙ্কর ১৯৬২ সালে ভারতের সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ পান এবং ১৯৭১ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করে। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সালে তিনি কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

মুন্সি রইসউদ্দিন ১৯০১-১৯৭৩

ওসত্মাদ মুন্সি রইসউদ্দিন মাগুরা জেলার নাকোল গ্রামে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি সংগীতপাগল ছিলেন। প্রথমে শামসুল হকের কাছে সংগীতে দীক্ষা নেন। পরবর্তীকালে কলকাতায় রাসবিহারী মলিস্নক, লÿÿনŠর শরজিৎ কাঞ্জিলালের কাছেও শিক্ষালাভ করেন। তিনি গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সংগীতকলা ভবনে সংগীতে শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯৪৭ সালে এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে প্রবেশিকা সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে সংগীতের প্রসারের জন্য মাগুরা, নড়াইল ও খুলনায়ও সংগীত বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় বুলবুল একাডেমী স্থাপিত হলে তিনি তাঁর অধ্যÿ হিসেবে যোগদান করেন। মুন্সি রইসউদ্দিন রাগসংগীতকে সহজবোধ্য করে সাধারণের মাঝে প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বেতারে তিনি নিয়মিত উচ্চাঙ্গসংগীত পরিবেশন করতেন। তাঁর বেশকিছু সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে অভিনব শতরাগ গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে সংগীতে অবদানের জন্য ‘প্রাইড অব পারফরম্যান্স’ সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৭৩ সালের ১১ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯০২-১৯৮৬

প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯০২ সালের ১৩ এপ্রিল চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম শাকনুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনমত্ম শীল, অ্যান্টনি গোমেজ, আলী হোসেন খাঁ প্রমুখের কাছে সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন। একজন দক্ষ সেতারবাদক ও কণ্ঠশিল্পী প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের প্রাচীন সংগীত প্রতিষ্ঠান আর্যসংগীত সমিতিতে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। সংগীত বিষয়ে তাঁর তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামে সংগীতভবনের তিনি প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। চট্টগ্রাম বেতারে জন্মলগ্ন থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন। সংগীতের প্রচার ও প্রসারে তাঁর উলেস্নখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৯৮৬ সালের ৯ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

সুরেন্দ্রলাল দাশ ১৯০২-১৯৪৩

সুরসাধক, সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল দাস উপমহাদেশীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯০২ সালের ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম শহরের অদূরে কাট্টলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জমিদার প্রাণ হরিদাস একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। সুরেন্দ্রলাল দাশের (ঠাকুরদা) উদ্যোগে চট্টগ্রামে ত্রিশের দশকে বিখ্যাত চিটাগাং মিউজিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিখ্যাত সংগীতকাররা অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে তিনি আর্যসংগীত সমিতিতে যোগ দেন এবং এ সংস্থার কার্যক্রম প্রসারিত করেন। পরে এই শিক্ষায়তনটির নামকরণ তাঁরই নামানুসারে সুরেন্দ্র সংগীত বিদ্যাপীঠ রাখা হয়। তাঁর সুর ও তাল রচনা অভিনব। সংগীতজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে, বর্তমানে রাগসংগীতের পরিবেশে অর্কেস্ট্রা রচনায় তাঁর প্রভাব স্পষ্ট। ১৯৪৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

মহম্মদ হোসেন খাঁ ১৯০৩-১৯৫৯

কুমিলস্নায় জন্ম। ১৯০৩ সালে কুমিলস্নার প্রথম উচ্চ পর্যায়ের এবং উলেস্নখযোগ্য খেয়ালিয়া ওসত্মাদ মহম্মদ হোসেন খাঁ (খসরম্ন সাহেব)। খসরম্ন ভাই নামেই তিনি অবিভক্ত বাংলার উচ্চাঙ্গসংগীত মহলে পরিচিত ও বিখ্যাত ছিলেন। ওসত্মাদ মেহেদী হুসেন খাঁ, ওসত্মাদ তসদ্দুক হুসেন খাঁ, ওসত্মাদ বদল খাঁ, ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওসত্মাদ মুশতাক হুসেন খাঁ ও ওসত্মাদ খাদিম হুসেন খাঁর কাছে তালিম নিয়েছিলেন। খসরম্ন সাহেব প্রধানত কণ্ঠসংগীতজ্ঞ হলেও খলিফা মসিৎ খাঁর কাছে তবলার পাঠ গ্রহণ করেন। দেশভাগের পর তিনি বাংলাদেশে থেকে যান এবং ঢাকার সুপ্রতিষ্ঠিত বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর (বাফা) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে কুমিলস্নায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ১৯৬১ সালে মরণোত্তর ‘প্রাইড অব পারফরম্যান্স’ এবং ১৯৭৮ সালে শিল্পকলা একাডেমী পদক প্রদান করা হয়।

পন্ডিত হিরণ চন্দ্র নট্ট ১৯০৬-১৯৮৫

জন্ম ১৯০৬ সালে ঝালকাঠির এক সংগীতপ্রেমী পরিবারে। পন্ডিত হিরণ চন্দ্র নট্টের বাবা শশীভূষণ নট্ট ছিলেন বিখ্যাত যাত্রাদল নট্ট কোম্পানির স্বত্বাধিকারী, পরিচালক ও তবলাবাদক। পিতার কাছেই তাঁর হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে গুরু কালিপদ নট্ট ও চিন্তাহরণ নট্টের কাছে তবলায় তালিম নেন। এরপর বেনারসের বিখ্যাত তবলাবাদক পন্ডিত আনখেলাল মিশ্রের কাছে পাঁচ বছর এবং পরে কলকাতার ধর্মতলার ওস্তাদ আজিম খাঁর কাছে ১০ বছর তালিম নেন। তবলায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনের পর তিনি উপমহাদেশের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে যাঁদের সঙ্গে তবলা সংগত করেন তাঁদের মধ্যে উলেস্নখযোগ্য পন্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, পন্ডিত কিষাণ মিশ্র প্রমুখ। পন্ডিত হিরণ চন্দ্র নট্ট মিনার্ভা থিয়েটার ও চলচ্চিত্রজগতে কাজ করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি মারা যান।

শচীন দেববর্মন ১৯০৬-১৯৭৫

লোকসংগীতের এক দ্যুতিময় কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন শচীন দেববর্মন। তাঁর কণ্ঠে বাংলার লোকসংগীত সৃজনশীলতায় ও মননে উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। পলস্নীগীতির গায়নে তিনি এক ঐশ্বর্যময় ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর গীত গানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগাশ্রয়ী ধারার যে বিচ্ছুরণ হতো তা ছিল বাংলার লোকসংগীতে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক শৈলী।

শৈশব থেকে সংগীতের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ। প্রথম দিকে ত্রিপুরা অঞ্চলে বাঁশের বাঁশি ও তবলা বাজাতেন। সংগীতে যথাযোগ্য শিÿার জন্য কলকাতায় যান। কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বদল খাঁ প্রমুখের কাছে সংগীতে দীÿা নিয়েছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ প্রমুখের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। রাগসংগীতে তাঁর শিÿা ছিল অত্যমত্ম গভীর।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের এই শিল্পীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কুমিলস্না। পলস্নী অঞ্চলের নানা ধরনের গান সংগ্রহ ও মানস গঠনে এই শহর হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে অবিচ্ছেদ্য। লোকসংগীতের এই কীর্তিমান শিল্পী বাংলার লোকসংগীতকে তাঁর সৃজন-বৈভব দ্বারা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ত্রিপুরার আগরতলার রাজপরিবারে ১ অক্টোবর ১৯০৬ সালে শচীন দেববর্মণের জন্ম। মৃত্যু ১৯৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর।

বাবু গোপাল গোস্বামী ১৯০৯-১৯৭২

যশোর সংগীতাঙ্গনের প্রবাদপুরম্নষ বাবু গোপাল গোস্বামী। ১৯৫২ সালে ‘সুরবিতান সংগীত অ্যাকাডেমি’ প্রতিষ্ঠা করে এই অঞ্চলে সংগীতশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে বাঘারপাড়ার বন্দবিলার গোঁসাই পরিবারে তাঁর জন্ম। সংস্কৃতিবান পরিবার হিসেবে গোঁসাইদের সুনাম ছিল। ষোলো বছর বয়সে প–ত শাখাওরামের শিষ্য লÿÿনŠর ম্যারিস কলেজের শিক্ষক প–ত গণেশ ঘোষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন প–ত গণেশ ঘোষের কাছে তবলা ও কণ্ঠসংগীত শেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। নিতাই কর্মকার, ভোলানাথ কর্মকার, ধীরেন বাবু, সত্যেন ঘোষাল ও প–ত শঙ্কর ঘোষালের কাছে সংগীতশিক্ষা এবং শরৎচন্দ্র হালদারের কাছে উচ্চারণিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ২২ নভেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি পুত্র অজিত গোস্বামীসহ অসংখ্য ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন।

মিথুন দে ১৯১৭-১৯৮৬

প–ত মিথুন দে ময়মনসিংহের আকুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পিয়ারীমোহন দে সেকালের একজন বিশিষ্ট ক্লারিওনেট বাদক ছিলেন। মিথুন দে মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর পিতাকে হারান। পরবর্তীকালে পরিবারকে সহায়তা করার জন্য ময়মনসিংহের রাজা শশীকামেত্মর দরবারে হিসাবরক্ষণ বিভাগে চাকরি নেন। একই সময়ে তিনি রাজসভার খ্যাতনামা শিল্পী প–ত প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংগীতে তালিম নেন। ময়মনসিংহের এই রাজদরবারে উচ্চাঙ্গসংগীত পরিবেশন করার জন্য বিভিন্ন সময় ভারত ও পাকিসত্মানের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী আসতেন। মিথুন দে সেই সময়ে তাঁদের কাছে তালিম নিয়ে নিজের সংগীতজ্ঞান ও রম্নচি উন্নত করেন। তিনি তবলাবাদনেও সিদ্ধহসত্ম ছিলেন এবং ওসত্মাদ এনায়েত খাঁর শিষ্য প–ত বিপিন দাসের সঙ্গে আসরে তবলায় সংগত করেন। উচ্চাঙ্গসংগীতের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক হিসেবে তাঁর নাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ের বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী আভা আলম, মিতালী মুখার্জি, রওশন আরা মুসত্মাফিজ, ফাতেমা-তুজ-জোহরা, পারভীন মুশতারী, সুমন চৌধুরীর তিনি শিক্ষাগুরম্ন। মিথুন দে শিল্পকলা একাডেমী, ছায়ানট ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশিষ্ট ছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ এই শিÿকের জীবনের শেষ দশটি বছর নিদারম্নণ দুঃখ ও অর্থকষ্টে অতিবাহিত হয়। মিথুন দের দুই সুযোগ্য পুত্র সঞ্জীব দে ও অসিতকুমার দে উচ্চাঙ্গসংগীতে সমর্পিত ও পরম্পরা রক্ষায় বর্তমানে নিয়োজিত।

চিন্ময় লাহিড়ী ১৯১৬-১৯৮৪

চিন্ময় লাহিড়ী ১৯১৬ সালে বাংলাদেশের পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গায়ক-বাদক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ঢাকা ও ভারতের নানা স্থান থেকে অনেক বিখ্যাত সংগীতশিল্পী এখানে এসে যোগ দিয়েছিলেন এবং নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। তাঁদের মধ্যে চিন্ময় লাহিড়ীর নাম সর্বাপেক্ষা উলেস্নখযোগ্য। তাঁর বিশিষ্ট গায়নশৈলী তরম্নণ সমাজে সাড়া জাগিয়েছিল। এখানে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে গণেন চক্রবর্তী, কালীপদ দাস, গৌড় বসাক প্রমুখ ছাত্র ঢাকায় উচ্চাঙ্গসংগীতের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেই দেশবিভাগের পর ভারতে চলে যান।

মোজাম্মেল হোসেন ১৯১৭-৭৬

ওসত্মাদ মোজাম্মেল হোসেন ১৯১৭ সালের ৯ ফেব্রম্নয়ারি নদীয়া জেলায় নবদ্বীপ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সেতারবাদক। মোজাম্মেল হোসেনের সংগীতশিক্ষা শুরম্ন হয় সেনিয়া ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওসত্মাদ বদল খাঁর শিষ্য নগেন দত্তের কাছে। এই মহান শিল্পীর হঠাৎ করেই রোগভোগের পর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে তিনি তবলায় তালিম নেন। দেশভাগের পর রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শুদ্ধ সংগীত প্রসার ও চর্চার জন্য ১৯৫৮ সালে ‘সুরবাণী’ সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। দেশভাগের পর রাজশাহীতে শুদ্ধ সংগীত চর্চা ও প্রসারে তিনি আমৃত্যু সাধনা ও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৬৩ সালে খুলনা শহরে আধ্যাত্মিক সাধক শাহ হাসান চিশতির দরবারের সঙ্গে গভীরভাবে সংশিস্নষ্ট হন এবং সিলসিলা অনুযায়ী তাঁর নামের সঙ্গে চিশতি যুক্ত হয়। ওসত্মাদ আবদুল মালেক চিশতি শুধু কণ্ঠসংগীতেই নয়, সেতার ও তবলায়ও সিদ্ধহসত্ম ছিলেন। এছাড়া সুফি ও আধ্যাত্মিক গানে তাঁর উলেস্নখযোগ্য অবদান আছে।

রাধিকামোহন মৈত্র ১৯১৭-১৯৮১

রাধিকামোহন মৈত্র রাজশাহীর এক সম্ভ্রামত্ম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট সরোদিয়া ওসত্মাদ মোহম্মদ আমির খানের কাছে পাঁচ বছর বয়সে তালিম নেন এবং গুরম্নর মৃত্যু পর্যমত্ম প্রায় ১২ বছর তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এরপর রামপুরের বীণকার ওসত্মাদ দবির খানের কাছে ধ্রম্নপদ ধামারের ওপর শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছেও কিছুদিন তালিম নেন। দেশভাগের পর কলকাতায় বসবাস শুরম্ন করেন। তিনি বিশ্বের নানা দেশে সংগীত পরিবেশন করেন। সংগীত পরিবেশনে নিজস্ব শৈলী তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়। কলকাতায় তিনি নবীন সংগীতশিল্পী সৃষ্টিতে বিশাল অবদান রেখেছেন। তাঁর শিষ্যদের তালিকা চমকপ্রদ। প্রখ্যাত সেতারিয়া নিখিল ব্যানার্জি ও সরোদিয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর শিষ্য ছিলেন। দর্শনে এমএ করে আইন পেশা অবলম্বন করেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে সরোদবাদনে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। তিনি সংগীতাচার্য উপাধি লাভ করেন।

বারীন মজুমদার ১৯১৯-২০০১

পাবনার রাধানগরে এক সম্ভ্রামত্ম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃতিবান পরিবারে তাঁর বাবার উৎসাহে কলকাতার ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সংগীতে তালিম নেন। পরবর্তীকালে তিনি লক্ষ্ণৌর ম্যারিস মিউজিক স্কুল থেকে সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। ওসত্মাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছেও তালিম নেন। ১৯৪৭ সালে পাবনা ফিরে আসেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মিলনে খেয়াল পরিবেশন করে বিপুল সমাদর লাভ করেন। সে বছরই ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে রাগসংগীত শিÿক হিসেবে যোগ দেন। শিÿক হিসেবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি পাঠ্যতালিকায় সংগীত অমত্মর্ভুক্তকরণে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। বারীন মজুমদার রাগসংগীতগুণী, সংগীত প্রশিÿক ও বিগত ষাটের দশকে বাংলাদেশের একমাত্র সংগীত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে কাকরাইলে সে সময় দেশের একমাত্র সংগীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রচার ও প্রসারে বারীন মজুমদারের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর অবদানের জন্য পাকিসত্মান আমলে তমগা-ই-ইমতিয়াজ ও স্বাধীনতার পরে একুশে পদক, কাজী মাহ্বুবুলস্নাহ স্বর্ণপদক, রবীন্দ্রপদক, শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কারসহ মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।

‘বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ২০১৩’-এর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন এই মহৎ মানুষকে স্মরণ করে উৎসর্গ করা হয়েছে।

আবদুল আহাদ ১৯১৮-১৯৯৪

বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, সুরকার, সংগীত পরিচালক, সংগীত প্রশিক্ষক, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ। রাজশাহীতে জন্ম। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন ও কলকাতায় গিয়ে সিটি কলেজে ভর্তি হন। রাজশাহী থাকতেই গায়ক হিসেবে আবদুল আহাদ পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতা গিয়ে ওসত্মাদ মঞ্জু খানের অধীনে শুরম্ন করেন প্রথাবদ্ধ রাগসংগীত শিক্ষা। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে আবদুল আহাদ ঠুমরি, ভজন ও গজলে প্রথম স্থান অধিকার করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। ১৯৩৮ সালে সরকারি বৃত্তি লাভ করে আবদুল আহাদ বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে যান। সে সময় কবিগুরম্ন জীবিত। রাজেশ্বরী বাসুদেব (দত্ত) তাঁর সতীর্থ ছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রসংগীতে সণাতক হবার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে আবদুল আহাদ কলকাতা ফিরে এলে হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানি তাঁকে ট্রেনার নিযুক্ত করে। এই সময়ে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড আবদুল আহাদকে রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষক ও পরিচালক নিযুক্ত করে। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে আবদুল আহাদ ঢাকায় চলে আসেন ও ঢাকার বেতারে মিউজিক প্রডিউসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংগীত ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যুর আগে পর্যমত্ম বুলবুল ললিতকলা একাডেমির রবীন্দ্রসংগীতের অধ্যাপক ছিলেন।

বুলবুল চৌধুরী ১৯১৯-১৯৫৪

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী সংস্কৃতি অঙ্গনে ছিলেন অগ্রপথিক ব্যক্তিত্ব। নৃত্য-সৃজনে তিনি গতানুগতিকতামুক্ত এমন এক সৃজনশীল ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, যা এ অঞ্চলের বাঙালিকে অনাবিল আনন্দে উদ্বেলিত করেছিল। চলিস্নশের দশকে তিনি ছিলেন গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সংশিস্নষ্ট। পরবর্তীকালে তাঁর নৃত্য-সৃজনে মানুষের মর্মযাতনা প্রাধান্য পেয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যিক নৃত্যশৈলী ও লোক নৃত্যশৈলীর সংমিশ্রণে তাঁর সৃজন ও নৃত্যধারা হয়ে ওঠে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এক নৃত্যধারা। পঞ্চাশের দশকে তিনি তাঁর বৃহৎ দল নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তাঁর সৃজন ও নৃত্যধারায় মানুষের কল্পনা, দুঃখকষ্ট, ক্ষুধা ও আশা-আকাঙÿা মূর্ত হওয়ায় বুলবুল চৌধুরী হয়ে ওঠেন এক মহান ও সম্মানিত নৃত্যশিল্পী। সেজন্য ধীমান ভাবুক আবুল ফজল তাঁকে অভিহিত করেছিলেন এই অঞ্চলের রেনেসাঁস মানব বলে।

‘বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ২০১৩’-এর তৃতীয় দিন আধুনিক নৃত্যকলার পথিকৃৎ এই শিল্পীকে উৎসর্গ করা হলো।

বনবীথি সেনগুপ্তা ১৯২০-১৯৯১

বনবীথি সেনগুপ্তা চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলায় ১৯২০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ও ছবি অাঁকায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে ভজন-কীর্তন পরিবেশন করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি স্কুলের সংগীতশিক্ষক ছিলেন। চট্টগ্রামে সংগীতভবন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অন্যতম ভূমিকা ছিল এবং সেখানে অধ্যÿ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্ত, বিজয় নাহা, বিনোদ চক্রবর্তী, শওকত আলী প্রমুখের কাছে সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন। বনবীথি সেনগুপ্তা ১৯৯১ সালের ১০ মে পরলোকগমন করেন।

আফজালুর রহমান

প্রখ্যাত সরোদবাদক আফজালুর রহমানের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৯৩৫ সালে। শৈশবে রোগে আক্রামত্ম হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। হেমমত্মকুমার রায়ের কাছে বেহালা শেখার মধ্য দিয়ে সংগীত সাধনা শুরম্ন। কুমিলস্নায় ওসত্মাদ আয়েত আলী খাঁ ও তাঁর শিষ্য ইসরাইল খানের কাছে বেহালা, সরোদ ও সংগীতে তালিম নেন। ১৯৭৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতী সমত্মান হিসেবে সংবর্ধিত হন। ১৯৯৯ সালে ওসত্মাদ আয়েত আলী খাঁ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

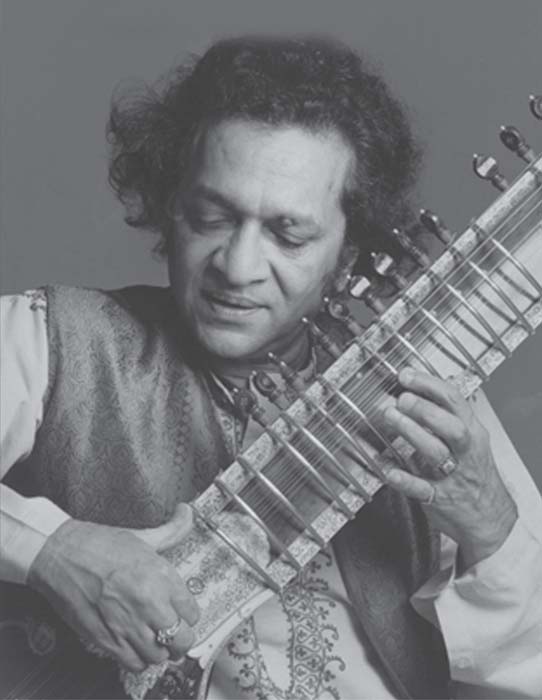

আলী আকবর খাঁ ১৯২২-২০০৯

ওসত্মাদ আলী আকবর খাঁ ১৯২২ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পুত্র ও শিষ্য আলী আকবর খাঁ ভারতীয় যন্ত্রসংগীতে প্রথিতযশা শিল্পী। সরোদবাদনে তাঁর নৈপুণ্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। ১৯৩৬ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে এলাহাবাদের এক সংগীত সম্মেলনে প্রথম অংশগ্রহণে যে সরোদ পরিবেশন করেন তা ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডুওয়াইট আইজেনহাওয়ার তাঁকে হোয়াইট হাউসে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। আলী আকবর খাঁ ভারতীয় সংগীতকে সারাবিশ্বে সুপরিচিত করেছিলেন। তিনি নয়টির বেশি মৌলিক রাগ ও কয়েক প্রকার তালও সৃষ্টি করেছেন। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ ও ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেছেন। ১৯৬৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ১৯৬৪ সালে পদ্মবিভূষণ খেতাবপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আলী আকবর খাঁ, আলস্নারাখা, জর্জ হ্যারিসন, জোন বায়েজ, বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন ও পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য তারকাসহ ঐতিহাসিক ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশে’ অংশগ্রহণ করেন। প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল এই কনসার্টে। এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পাশ্চাত্যে জনমত গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধে এই কনসার্ট প্রেরণা সঞ্চার করে। কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়।

ফুল মোহাম্মদ

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ১৯২২ সালে জন্ম। অনুকূল পারিবারিক পরিবেশে অল্প বয়সেই সংগীতচর্চা শুরম্ন করেন। সংগীতে হাতেখড়ি বাবার কাছে। বাবা শেখ গোলাম রসুল সংগীতজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। গীত ও গজলে ফুল মোহাম্মদের দাদা শেখ কালু মিয়ারও সুনাম ছিল। সাত বছর বয়স থেকে মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ির সংগীতজ্ঞ রামগোবিন্দ পাঠকের কাছে উচ্চাঙ্গসংগীতে তালিম নেন। ইতোপূর্বে ওসত্মাদ কাদের বক্সের কাছে শিখেছিলেন। কাদের বক্সের অনুমতি নিয়ে রামগোবিন্দ পাঠকের কাছে শিক্ষা নেন। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে গাইতে শুরম্ন করেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় ওসত্মাদ মেহেদী হুসেইন খানের (রামপুর) কাছে শিক্ষা অব্যাহত রাখেন। গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছেও কিছুদিন উচ্চাঙ্গসংগীতে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা চলে আসেন। সেখানে ওসত্মাদ লতাফত হোসেন খানের কাছে কিছুদিন শিক্ষা নেন। ১৯৪০ সালে নিখিল বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে ফুল মোহাম্মদ প্রশংসা অর্জন করেন। সংগীতে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ওসত্মাদ ফুল মোহাম্মদ ১৯৮২ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

খাদেম হোসেন খাঁ ১৯২২-১৯৯২

খাদেম হোসেন খাঁ ১৯২২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা নায়েব আলী খাঁর কাছে হাতেখড়ি। চাচা আফতাবুদ্দিন খাঁর কাছে তবলায় প্রশিÿণ গ্রহণ করেন। পরে ওসত্মাদ আয়েত আলী খাঁর কাছে সেতারবাদনে তালিম নেন। একপর্যায়ে মাইহারে গিয়ে ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে থাকেন এবং শিÿাগ্রহণ করেন। এছাড়া কলকাতায় ওসত্মাদ দবীর খাঁ ও গৌরীপুরের জমিদার, বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কাছেও তালিম নেন। সংগীতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং কুমিলস্না ফাউন্ডেশন তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করে।

ওসত্মাদ বজলুর রহমান বাদল

জন্ম ১৯২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ শহরে। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক নৃত্য অনুশীলন শুরম্ন করেন। তাঁর ওসত্মাদ ছিলেন আবুল কাশেম, মনু মাস্টার, দুখু মাস্টার, নীরেন ঢাকী ও ভবানী বাহাদুর। লোকনৃত্যে অনুরাগী বজলুর রহমান রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে নৃত্য বিভাগে প্রশিÿক হিসেবে কর্মরত। নৃত্যশিল্পে অবদানের জন্য তিনি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা লাভ করেন, যেমন বরেন্দ্র একাডেমি (১৯৮৩), জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ (১৪০৪ বঙ্গাব্দ), জাতীয় নৃত্য উৎসব ঢাকা (২০০৭) ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম মিউজিক কনফারেন্স

তিরিশের দশকের শেষের দিকে আর্যসংগীত বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে চট্টগ্রামে প্রথম সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চিটাগাং মিউজিক কনফারেন্সের কথা সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সংগীতব্যক্তিত্ব সুরেন্দ্রলাল দাস ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। উপমহাদেশের নানা প্রদেশ থেকে এই সম্মেলনে সব বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও ওস্তাদ যোগ দিয়েছিলেন। এই কনফারেন্সে অসাধারণ সংগীত পরিবেশন করে সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ভারতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই মহাসম্মেলনে ওসত্মাদ ফৈয়াজ খাঁও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জগদানন্দ বড়ুয়া ১৯২০-২০০৮

জগদানন্দ বড়ুয়া চট্টগ্রামের মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে ১৯২০ সালের ২৬ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে সংগীতে তাঁর হাতেখড়ি পিতা মোহনচন্দ্র বড়ুয়ার কাছে। শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি তিনি নানা বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন শিÿাপ্রতিষ্ঠান থেকে দশটি বিষয়ে এম মিউজ করেন। অনন্যপ্রতিভার অধিকারী এই প–ত ব্যক্তি বেশ কয়েকটি সংগীতবিষয়ক পাঠ্যপুসত্মক রচনা করেন। চট্টগ্রামে পদ্ধতিগত সংগীত শিক্ষাদানে পথিকৃৎ সংগঠন ‘ধ্রম্নব পরিষদ’ প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার অনুকূল ক্ষেত্র তৈরিতে বিশাল ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি ২০০৮ সালের ১৪ ফেব্রম্নয়ারি পরলোকগমন করেন।

রবিশঙ্কর ১৯২০ ু ২০১২

পন্ডিত রবিশঙ্কর সেতারের ধ্বনিতে যে বহুমাত্রিক সুর সংযোজন করেছিলেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে তা ভাস্বর হয়ে আছে। তাঁর সৃষ্ট অজস্র সুর একদিকে মানবিক বোধে উজ্জ্বল, অন্যদিকে আনন্দ-বেদনায়ও নিত্যসঙ্গী। সেতার-বাদনের সৃজনশীলতাকে তিনি উচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অগণিত মুগ্ধ শ্রোতা তাঁর বাদনশৈলীতে ভবিষ্যতেও হবে উদ্বেলিত।

পন্ডিত রবিশঙ্কর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন ও পন্ডিত আলী আকবর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে যে বাংলাদেশ কনসার্ট করেন তাতে তিনি বাঙালির যুদ্ধদিনের অসহায়তা, দুঃখ-বেদনা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠান বিশ্বের বহু মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। অন্যদিকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা তহবিলে দান করা হয়।

বাংলাদেশের এই অকৃত্রিম বন্ধু পন্ডিত রবিশঙ্কর নিত্যস্মরণীয়। ‘বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ২০১৩’-এর চতুর্থ ও শেষ দিন এই মহান শিল্পীকে উৎসর্গ করা হলো।

অজয় সিংহ রায় ১৯২১-২০০০

অজয় সিংহ রায় কুমিলস্না জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কুমিলস্নার অভয়াশ্রমের কঠোর জীবনচর্চার মধ্যে স্কুল ও কলেজ শেষ করেন। ইতিহাসে সণাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষার সঙ্গে তাঁর সংগীতজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভ্রাতা আয়েত আলী খাঁর কাছে শিÿা শুরম্ন করলেও শেষে আলাউদ্দিন খাঁর কাছেই তালিম গ্রহণ করেন। সংগীতজীবনে বহু বড় ওসত্মাদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অজয় সিংহ রায়ের বাজনার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কেবল তিন সপ্তকেই (মন্দ্র, মধ্য, তার) বাজনা নিবদ্ধ রাখেননি, মন্দ্র সপ্তকের চেয়ে নিচু অতি মন্দ্র সপ্তকে শুধু আলাপ নয়, দ্রম্নত তানও বাজাতেন। ১৯৮৬ সালে কলকাতার সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে যোগদান করেন। সেতার হাতে নিলেই এক গভীর তন্ময়তা তাঁকে আচ্ছন্ন করত।

গওহর জামিল ১৯২৫-১৯৮০

বিখ্যাত নৃত্যবিদ। নর্তক, নৃত্য-পরিকল্পক, নৃত্যশিÿকরূপে প্রভূত যশ অর্জন করেন। ভরতনাট্যম ও কত্থক নৃত্যশৈলীতে গওহর জামিল মারম্নথাপাপিলস্নাই ও রামনারায়ণ মিত্রের কাছে প্রশিÿণ নেন। উদয়শঙ্করের কাছেও শিÿালাভ করেন। বিখ্যাত নৃত্যবিদ বুলবুল চৌধুরীর সহযোগীরূপেও কাজ করেন। ১৯৫৯ সালে ঢাকায় ‘জাগো আর্ট সেন্টার’ স্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নৃত্য পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। এক মর্মামিত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

রঘুনাথ দাস

উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতশিল্পী ও বেহালাবাদক রঘুনাথ দাস ১৯২৬ সালে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফটিকচন্দ্র দাস ছিলেন সংগীতানুরাগী ও বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীতশিল্পী। রঘুনাথ দাস প্রথমে তালিম নেন তাঁর পিতার কাছে। পিতার মৃত্যুর পর যোগেশ চন্দ্র, অকিঞ্চন দত্ত, রাধিকামোহন মৈত্র ও রবীন্দ্রমোহন মৈত্রের গুরম্ন হরিপদ দাসের কাছেও তালিম নেন।

তিনি রাজশাহী বেতারের জন্মলগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। বেহালাবাদনে পা–ত্যের জন্য তাঁকে ১৯৯০ সালে ওসত্মাদ মোজাম্মেল হোসেন স্মৃতিপদক প্রদান করা হয়।

কামরম্নজ্জামান মনি ১৯২৭-২০১১

বাংলাদেশে তাল শিক্ষার ক্ষেত্রে এক জ্যোতির্ময় পুরম্নষ ওসত্মাদ কামরম্নজ্জামান মনি। ২২ মে ১৯২৭ সালে তিনি কুমিলস্নায় জন্মগ্রহণ করেন। কামরম্নজ্জামান মনি বীরেন মজুমদার, সুধীর কুমার সাহা এবং খাজা গোলাম মোসত্মফা ওয়ারসির কাছে তবলায় তালিম নেন। ১৯৫৮ সালে ময়মনসিংহে ওসত্মাদ আলী আকবর খাঁ ও ওসত্মাদ আলস্নারাখা খাঁর সম্মাননা অনুষ্ঠানে তবলা পরিবেশন করেন। বিভিন্ন সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তবলা শিক্ষার প্রসারে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তবলা শিক্ষালয়। তাঁর প্রকাশিত ‘তবলা বিজ্ঞান’ সংগীতশিক্ষায় একটি উলেস্নখযোগ্য সংযোজন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী সম্মাননা এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা কর্তৃক সম্মাননা লাভ করেন। ওসত্মাদ কামরম্নজ্জামান মনি ২০১১ সালের ২২ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

মোশাররফ হোসেন

মোশাররফ হোসেন ১৯২৭ সালে যশোর জেলার বনগ্রাম মহকুমার পশ্চিমপাড়ার এক সম্ভামত্ম মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীত অনুরাগী পিতা জবেদ আলী ও মাতার অনুপ্রেরণায় তাঁর সংগীতজীবনের সূচনা।

আনুষ্ঠানিক সংগীতশিক্ষা শুরম্ন বনগ্রামের মধুসূদন হাজরার কাছে। এরপর তিনি কলকাতায় দীর্ঘ আট বছর উচ্চাঙ্গসংগীতে তালিম নেন অধীর কুমার চক্রবর্তীর কাছে। ১৯৭৫ সালে তিনি সুরবিতান সংগীত অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৩ সাল পর্যমত্ম কৃতিত্বের সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিসত্মান বেতার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৮৬ সালে ‘চাঁদের হাট’ পদক ও ১৯৯৪ সালে রাজশাহীতে ‘মোজাম্মেল হক স্মৃতিপদক’ প্রদান করা হয়।

পন্ডিত অমরেশ রায় চৌধুরী

জন্ম ১৯২৮ সালে ফরিদপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। কৈশোরেই শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর কাছে ধ্রুপদী সংগীতে হাতেখড়ি। তারপর হরিহর শুক্লার কাছে কয়েক বছর তালিম নিয়ে অমরেশ রায় চৌধুরী সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরিতে প্রশিক্ষণ নেন। এছাড়া অন্যান্য প্রখ্যাত গুরুর কাছ থেকে রাগপ্রধান গানসহ উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী কলকাতার প্রয়াত ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁসহ সংগীতজ্ঞ অনাথনাথ বসু ও চিন্ময় লাহিড়ীর সেণহধন্য সান্নিধ্য লাভ করেন। শুদ্ধ সংগীতের সাধনা, পরিবেশনা ও প্রচারণার জন্য এই সংগীতসাধক দেশের খ্যাতিমান সংগীত ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পেয়েছেন অনেক সম্মাননা। বর্তমানে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠান ‘সংগীতাশ্রমে’ শুদ্ধ সংগীত প্রশিক্ষণ দেওয়ায় নিয়োজিত।

আবদুল মালেক চিশতি

১৯২৯ সালে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বারো বছর বয়সে সংগীতে হাতেখড়ি ভোলানাথবাবুর কাছে। পরবর্তীকালে প্রফুলস্ন বাবুর কাছে ছয় বছর খেয়াল গানের ওপর এবং বিখ্যাত গাইয়ে রাজন সরকারের শিষ্য অরম্নণ সোমের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নেন। চবিবশ বছর বয়সে আবদুল মালেক লÿÿনŠ ঘরানার প্রসিদ্ধ গুরম্ন গগনবাবুর কাছে তালিম নেওয়া শুরম্ন করেন। খেয়াল, ঠুমরি, দাদরা, কাজরিসহ শাস্ত্রীয় সংগীতের সকল বিষয়ে সিদ্ধ হয়ে ওঠেন। একই সময় কলকাতার বিখ্যাত সেতারি অনুপবাবুর কাছে সেতার ও কৃষ্ণচন্দ্র আর্যমহাশয়ের কাছে তবলায় তালিম গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে আবদুল মালেক বাংলাদেশের খুলনায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন। খুলনায় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা প্রসারের লÿÿ্য তিনি অসংখ্য ছাত্রছাত্রী গড়ে তোলেন। ১৯৬৭ সালে খুলনা রেডিও উদ্বোধনের দিনে বেতারে তাঁর কণ্ঠেই প্রথম পরিবেশিত হয় ‘নাম মোহাম্মদ বোল রে মন’ গানটি। ১৯৬৩ সালে খুলনা শহরে আধ্যাত্মিক সাধক শাহ হাসান চিশতির দরবারের সঙ্গে গভীরভাবে সংশিস্নষ্ট হন এবং সিলসিলা অনুযায়ী তাঁর নামের সঙ্গে চিশতি যুক্ত হয়। ওসত্মাদ আবদুল মালেক চিশতি শুধু কণ্ঠসংগীতেই নয়, সেতার ও তবলায়ও সিদ্ধহসত্ম ছিলেন। এছাড়া সুফি ও আধ্যাত্মিক গানে তাঁর উলেস্নখযোগ্য অবদান আছে।

সৈয়দ জাকির হোসেন ১৯২৯-২০১১

ওসত্মাদ সৈয়দ জাকির হোসেন ১৯২৯ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ধ্রম্নপদের শিক্ষক তারাপদ দাস চক্রবর্তী, যিনি ওসত্মাদ কাদের বক্সের কাছে সংগীতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। দেশভাগের পর এদেশে এসে বেতারের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রায় সব ধারায় অভিজ্ঞ সৈয়দ জাকির হোসেন ঢাকায় শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন সংগীত-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিসহ নানা প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মাননা প্রদান করে।

আবদুল আজিজ বাচচু ১৯৩০-১৯৯৯

সংগীতজ্ঞ ওসত্মাদ আবদুল আজিজ বাচ্চু ১৯৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার কাজীহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওসত্মাদ মোজাম্মেল হোসেনের কাছে সংগীতে তালিম নেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। সে সময় তাঁর সুরারোপিত একটি গানের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বেতারে কাজ করেছেন। রাজশাহীতে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রসারে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অন্নপূর্ণা দেবী রওশন আরা বেগম

অন্নপূর্ণা দেবী ওরফে রওশন আরা বেগম, সংগীতসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁর কন্যা। সুরবাহার বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিণী অন্নপূর্ণা ছিলেন উপমহাদেশের একমাত্র শিল্পী, যিনি সংগীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেও অজ্ঞাত কারণে নিজেকে সংগীতজগতে প্রকাশ করেননি। সংগীতাচার্য অন্নপূর্ণা দেবী পিতার কাছে ধ্রম্নপদাঙ্গ আলাপের শ্রেষ্ঠ রূপরীতি শিখেছিলেন এবং সুরবাহার বাদনে বিরাট সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী সুনাম অর্জন করে সংগীতাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ইয়াসীন খান

বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক। ঢাকার শ্যামবাজারে জন্ম। পিতা ওসত্মাদ গুল মোহাম্মদ খান একজন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ, ডাগর ঘরানার শিল্পী। পারিবারিক সাংগীতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ইয়াসীন খান। বাল্যকালে পিতার কাছে হাতেখড়ি। ১৯৫০ সালে ঢাকা বেতারে সংগীত পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সংগীত সম্মেলনে পিতার সঙ্গে যুগলবন্দি খেয়াল পরিবেশন করে সকলকে চমৎকৃত করেন। ১৯৭০ সালে সর্ব পাকিসত্মান সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত উচ্চাঙ্গসংগীত পরিবেশন করে থাকেন।

মোহাম্মদ ফজলুল হক ১৯৩২-১৯৯২

ওসত্মাদ মোহাম্মদ ফজলুল হক ১৯৩২ সালের ২২ ফেব্রম্নয়ারি জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানার চরভবসুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সংগীতের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ষোলো বছর বয়সে ভারতে নূর মোহাম্মদ খান, বড়ে গোলাম আলী খান, বিনয় দাশগুপ্ত, বিজয় ভট্টাচার্য, নিসার হোসেন খান, গুল মোহাম্মদ খান প্রমুখের কাছে সংগীতে দীÿা নেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে জলসায় সংগীত পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দেশে ফিরে এসে ১৯৬২ সালে ঢাকা বেতারের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর যোগ্য প্রশিÿণে বহু সংগীতশিল্পী তৈরি হয়েছে। আজকের খ্যাতিমান শিল্পীদের অনেকেই তাঁর কাছে তালিম গ্রহণ করেছেন। ১৯৯৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৯৩ সালের ২৫ মে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে মৃত্যুবরণ করেন।

শফিউর রহমান ১৯৩২-২০১১

জাতীয় জীবনে উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রসার ও চর্চার প্রয়োজনীয়তা এবং সংগীতের প্রতি অনুরাগ থেকেই শফিউর রহমান ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী’। শত প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে শফিউর রহমান আমৃত্যু এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে ৩৭ বছরে চারশোর মতো উচ্চাঙ্গসংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, যা এদেশের সংগঠনের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে।

শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। সংগীতকে ভালোবেসে শুধু শিল্পী তৈরি নয়, একই সঙ্গে উচ্চাঙ্গসংগীতের বোদ্ধা শ্রোতা তৈরিতে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

শফিউর রহমান মালদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশভাগের পর এদেশে চলে আসেন। ২০১১ সালের ২৭ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাহাদুর হোসেন খাঁ ১৯৩৩-১৯৮৯

বাহাদুর হোসেন খাঁ ছিলেন বিখ্যাত ওসত্মাদ আয়েত আলী খাঁর পুত্র। তাঁর জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুরে। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরোদিয়া হিসেবে তিনি সর্বজনস্বীকৃত। ভারতে বহু সংগীত সম্মেলনে সংগীত নিবেদন করে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। চীনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই তাঁর সংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ওসত্মাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ কেবল সরোদিয়াই ছিলেন না, তিনি উচ্চ শ্রেণীর সুরকার হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। মেঘে ঢাকা তারা, তিতাস একটি নদীর নাম, অযান্ত্রিক, গরম হাওয়া ইত্যাদি চলচ্চিত্রে সুরারোপ করেন।

জি এ মান্নান ১৯৩৩-১৯৯২

জি এ মান্নান প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালক। কুমিলস্না শহরের শাকতলায় জন্ম। তবলা শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর সংগীতশিক্ষার শুরু। ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর কাছে তবলাযন্ত্রে তালিম নেন। পরে কুমিলস্নার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কাছে নাচ শেখেন। আসামের মণিপুর অঞ্চলে মণিপুরী নৃত্য শেখেন। ১৯৫২ সালে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ বোম্বের লিটল ব্যালে ট্রুপের পরিচালক প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শান্তিবর্ধনের অনুরোধে তাঁকে বোম্বে পাঠিয়ে দেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পিআইএ অ্যাকাডেমিতে নৃত্য পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর পরিচালিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে নকশী কাঁথার মাঠ, ক্ষুধিত পাষাণ, সিন্ধু, কাজরী, আলীবাবা-চলিস্নশ চোর প্রভৃতি উলেস্নখযোগ্য। ১৯৮২ সালে নৃত্যে তাঁর অবদানের জন্য একুশে পদকে ভূষিত হন।

আখতার সাদমানি ১৯৩৪-২০০৩

ওসত্মাদ আখতার সাদমানি ১৯৩৪ সালের ২ জানুয়ারি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ওসত্মাদ জমিরউদ্দিন খানের শিষ্য অধ্যক্ষ ববি ড্যানিয়েলের কাছে সংগীতে দীক্ষা নেন। ১৯৫৫ সালে ওসত্মাদ ওমর খান এবং পরবর্তীকালে আমির খান, আমানত আলী, ফতেহ আলী, মনজুর হোসেন খান, ফয়েজ মোহাম্মদ, জহিরউদ্দিন ডাগর ও ফৈয়াজউদ্দিন ডাগরের কাছে সংগীতে তালিম নেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা বেতারে শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে ‘সুর রং একাডেমী অব ক্লাসিক্যাল মিউজিক’ প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশের বহু গুণী শিল্পী তাঁর কাছে শিÿাগ্রহণ করে সংগীতশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রচার ও প্রসারে তাঁর মূল্যবান অবদান রয়েছেন। ওসত্মাদ আখতার সাদমানি ২০০৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

রামকানাই দাস

রামকানাই দাশ ১৯৩৫ সালে সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতের প্রতি তিনি পারিবারিকভাবে প্রভাবিত হন এবং কাজী নজরুল ইসলামের রাগপ্রধান সংগীত তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। তিনি সংগীতগুণী কালীমোহন চক্রবর্তী ও সংগীতাচার্য উমেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে রাগসংগীতে তালিম নেন। ১৯৮৮ সালে সংগীত পরিষদ নামে একটি মিউজিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নিউইয়র্কেও স্কুলটির শাখা রয়েছে। তিনি দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছেন। লোক ও শাস্ত্রীয় সংগীতের সাবলীল পরিবেশনা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ২০১১ সালে ‘সিটিসেল চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেন।

সাইমুদ আলী খান

শাস্ত্রীয় সংগীতের নিবেদিত সাধক ওসত্মাদ সাইমুদ আলী খান ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নৃপেন্দ্রনাথ দাস, বাবু বিজয়চন্দ্র কুমার ও প–ত বিষ্ণু সেবক মিশ্রের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নেন। প্রখ্যাত বেহালাবাদক রঘুনাথ দাসের কাছে বেহালা শেখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দিনাজপুরে সংগীত পরিবেশন করে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন। দিনাজপুরে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রসারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর সংগীত-বিষয়ক দুটি গ্রন্থ উচ্চাঙ্গসংগীত প্রবেশ এবং শাস্ত্রীয় সংগীত ও প্রয়াত ভাতখ– বিশেষ উলেস্নখযোগ্য।

নাসির হায়দার

নাসির হায়দারের জন্ম ১৯৩৬ সালে বাগেরহাটের এক সম্ভ্রামত্ম পরিবারে। বাবা বদরউদ্দিন হায়দার পেশায় উকিল এবং সংগীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর উৎসাহেই নাসির হায়দার সংগীতের প্রতি অনুরক্ত হন। মায়ের কাছে হাতেখড়ি। এরপর পর্যায়ক্রমে বাগেরহাটের কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র ও শুকলাল চক্রবর্তীর কাছে উচ্চাঙ্গসংগীতে তালিম নেন। পাকিসত্মানের প্রখ্যাত ওসত্মাদ ওমরাও বন্দ খান ও ওসত্মাদ আসাদ আলী খানের কাছেও তিনি প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীকালে লÿÿনŠর ম্যারিস কলেজ থেকে সংগীত বিশারদ কোর্স সমাপন করেন। ইউএস স্কুল অব মিউজিক হাইওয়াই ইউএসএ থেকে নৃত্য ও কয়ার মিউজিকে ডিপেস্নামা নেন। ১৯৫৭ সালে ‘অল পাকিসত্মান মিউজিক কনফারেন্স’-এ সংগীত পরিবেশন করে প্রশংসিত হন। ১৯৬৭-৭১ সাল পর্যমত্ম করাচি নজরম্নল অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ ছিলেন।

নীরদ বরণ বড়ুয়া ১৯৩৬-২০০১

সংগীতজ্ঞ নীরদ বরণ বড়ুয়া ছিলেন গায়ক, গীতিকার ও সুরকার। তিনি চট্টগ্রামের শাস্ত্রীয় সংগীতাঙ্গনকে করেছিলেন সমৃদ্ধ। চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ১৯৩৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার ধ্রম্নপদিয়া অনিল ঘোষের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। এরপর মিউজিক কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামে এসে তিনি সুরেন্দ্র সংগীত বিদ্যাপীঠে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে চট্টগ্রামের সংগীতজগতে চর্চার নতুন জোয়ার এনেছিলেন। তাঁর বন্দিশগুলোর ওপর রচিত আরোহ-অবরোহ গ্রন্থখানি শাস্ত্রীয় সংগীতে অমূল্য সংযোজন। তিনি ২০০১ সালের ৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন।

পবিত্র মোহন দে

জন্ম ১৯৩৭ সালে ময়মনসিংহে। সমৃদ্ধ লোকজ ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের ভেতরে বিকশিত হয়ে ওঠে পবিত্র মোহন দের শিল্পীসত্তা। অগ্রজ মিথুন দের কাছ থেকে পেয়েছেন সংগীত ও তবলার তালিম। তিনি ঐতিহ্যপরম্পরায় বেনারস ও ফারুকাবাদ ঘরানার অনুসারী হলেও লোকজ ধারাকে শাস্ত্রীয় ধারার সঙ্গে সমন্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেনের সঙ্গে, ১৯৫৯ সালে সালামৎ-নাজাকাৎ আলীর সঙ্গে, ১৯৬০ সালে প্রখ্যাত গায়ক তালাত মাহমুদ ও সরোদের মহাপ্রতিভা আলী আকবর খানের সঙ্গে তিনি তবলা সংগত এবং তাঁদের প্রশংসা অর্জন করেন। সাধনার পাশাপাশি তিনি বেশ কয়েকজন কৃতী শিষ্যও তৈরি করেছেন। ২০০৯ সালে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ তাঁকে রবীন্দ্রপদক প্রদান করে গুণীজন হিসেবে বরণ করে।

পন্ডিত শিবনাথ দাস

জন্ম ১৯৩৯ সালে রাজশাহীর কুমারপাড়ায়। ১২ বছর বয়স থেকেই শিবনাথ দাস বাঁশি বাজাতে শুরু করেন। প্রথম দীক্ষা নেন ননী গোপাল দাসের কাছে। এরপর প্রয়াত ওস্তাদ আব্দুল আজিজ ও প্রয়াত গুরু মনু মাস্টারের কাছে তালিম নেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত বেহালাবাদক স্বর্গীয় পন্ডিত রঘুনাথ দাস ও স্বর্গীয় ওস্তাদ হরিপদ দাসের কাছে ধ্রুপদী সংগীতে তালিম নেন। রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী তিনি। দেশের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনসহ কানাডা, নরওয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রে বাঁশিতে উচ্চাঙ্গসংগীত পরিবেশন করেন। বর্তমানে দেশের অনেক শীর্ষস্থানীয় বংশীবাদকই তাঁর শিষ্য।

খুরশীদ খান ১৯৩৮-২০১২

বিখ্যাত সেতারবাদক ও সুরকার। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সাদেকপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রাশেদ আলী খান, মাতার নাম আম্বিয়া খানম। তাঁর মা বরেণ্য সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা। খুরশীদ খান শৈশবকাল থেকে মামার বাড়িতে মানুষ। বড় মামা ওস্তাদ আবেদ হোসেন খানের কাছে সেতারে তালিম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর সংগীতজীবনের শুরু। পরে মাতামহ ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর কাছে দীর্ঘদিন সংগীতে তালিম নেন। তারপর মেজো মামা ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানের কাছে কালকাতায় পাঁচ বছর সেতার শেখেন। ১৯৫৩ সালে ভারতের করিমগঞ্জে একটি সংগীত শিক্ষালয় স্থাপন করে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬১ সাল থেকে রেডিওতে নিয়মিত সেতার পরিবেশন করছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে অবসরগ্রহণ করা পর্যন্ত টেলিভিশনে সংগীতজ্ঞ হিসেবে চাকরি করেন। তিনি ছায়ানট সংগীত বিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীত শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর অবসর নেন। তিনি আগরতলা সংগীত সম্মেলন, অল ইন্ডিয়া রেডিও সংগীত সম্মেলন, বঙ্গ সাংস্কৃতিক সংগীত সম্মেলন, পাকিস্তান সংগীত সম্মেলন, আলাউদ্দিন সংগীত সম্মেলন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

সংগীতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে’ ভূষিত করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সংগীত নিকেতন কর্তৃক ‘ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ স্বর্ণপদকে’ ভূষিত হন।

মোবারক হোসেন খাঁ

মোবারক হোসেন খাঁ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৯৩৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর পুত্র মোবারক হোসেন খাঁ সুরবাহারের একজন দক্ষ শিল্পী ও সংগীততাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত। তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলাদেশ বেতারে ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে বহু বছর গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। সংগীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘একুশে পদক’, ‘স্বাধীনতা দিবস’ পুরস্কার ও ‘বাংলা একাডেমি’ পুরস্কার লাভ করেন।

মদন গোপাল দাস

মদন গোপাল দাস ১৯৩৯ সালে ঢাকার নারিন্দায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁর দাদা প–ত ভগীরথ চন্দ্র দাসের কাছে এবং পরবর্তীকালে মসিৎ খাঁর শিষ্য ওসত্মাদ সাখাওয়াত হোসেন খাঁ ও ময়মনসিংহের প–ত মিথুন দের কাছে তবলায় দীক্ষা নেন। বিভিন্ন সময় উপমহাদেশের বিখ্যাত গুণী শিল্পীদের সঙ্গে তবলা সংগত করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। আঙ্গুরবালা দেবী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, মায়া সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং যন্ত্রসংগীতে ওসত্মাদ ইমরাত খাঁ, ইরশাদ খাঁ, ওয়াজাহাত খাঁ, প–ত দেবেন্দ্র মুদ্রেশ্বর, প–ত ডি.সি. কার্নাড প্রমুখের সঙ্গে তবলায় সংগত করেন। এছাড়া ওসত্মাদ সাগিরউদ্দিন খাঁ, সুলোচনা বৃহস্পতি, সরাইয়ু কালেকার, প–ত মোহন সিং, কৃষ্ণরাও প–ত, কল্পনা ভট্টাচার্য ও এদেশের ওসত্মাদ মীর কাশেম খাঁ, খুরশিদ খাঁ, মতিউল হক খাঁ, শাহাদাত হোসেন খাঁ, প–ত বারীন মজুমদার, ওসত্মাদ ফুল মোহাম্মদ, ইয়াসীন খানসহ অন্যান্য গুণী শিল্পীর সঙ্গে তিনি তবলায় সংগত করেছেন। সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে প্রচুর সম্মাননা পেয়েছেন।

আজাদ রহমান

গান রচনা, সুর সৃষ্টি, সংগীত পরিচালনা, কণ্ঠসংগীত পরিবেশন, চলচ্চিত্র নির্মাণ, শিক্ষকতা, প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা সবক্ষেত্রেই আজাদ রহমান অসামান্য মেধা ও নিরলস কর্মগুণে প্রশংসার দাবিদার। লোকসংগীত, টপ্পা, ঠুমরি, গজল, কাওয়ালি, ধ্রম্নপদ, খেয়াল, আধুনিক, পিয়ানোবাদন, অর্কেস্ট্রা কম্পোজিশন প্রায় সব ধারার গান ও বাজনায় তিনি দÿ। আজাদ রহমানের সৃষ্ট ‘রাগা অন পিয়ানে’ পশ্চিমা বিশ্বে বিপুল সাড়া জাগিয়েছ। বাংলা খেয়াল রচনায় ও তা জনপ্রিয় করায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

ড. করম্নণাময় গোস্বামী

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীত গবেষক। ১৯৯৫ সালে তিনি বাংলা গানের ধ্বনি ইতিহাস সংকলন ও সম্পাদনা করেন। এক ঘণ্টা মেয়াদি দশটি অডিও ক্যাসেটে ধৃত ধ্বনি ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ঞযব এধৎষধহফ ঊহপুপষড়ঢ়বফরধ ড়ভ ডড়ৎষফ গঁংরপ এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত ঞযব ঘবএিৎড়াব উরপঃরড়হধৎু ড়ভ গঁংরপ ধহফ গঁংরপরধহং শীর্ষস্থানীয় সংগীত বিশ্বকোষে বাংলা গানের ইতিহাস ড. গোস্বামী অমত্মর্ভুক্ত করেন। ঊাড়ষঁঃরড়হ ড়ভ ইবহমধষর গঁংরপ ইংরেজিতে করম্নণাময় গোস্বামী প্রণীত বাংলা গানের প্রথম উলেস্নখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ। অনুবাদক এবং বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য বিষয়ে গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। করম্নণাময় গোস্বামীর প্রণীত সংগীতকোষ বিশ্ব-সংগীতের একটি উলেস্নখযোগ্য অভিধান। তিনি সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

ওমর ফারম্নক

বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গসংগীতশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি নিবাস ঢাকা। পিতার নাম মোহাম্মদ বশারতউলস্নাহ এবং মাতা ফেরদৌসী খানম। তিনি ওস্তাদ গফুর খান, ওস্তাদ ইউসুফ খান কোরায়শী এবং ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দিনের কাছে দীর্ঘদিন নিয়মিত রাগসংগীতের পদ্ধতিগত তালিম গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্রের নিয়মিত উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী ও অনৈমিত্তিক সংগীত প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী ও সংগীত পরিচালক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

ওয়াহিদুল হক

সংগীতসাধক ওয়াহিদুল হক এদেশে উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রচার ও প্রসারে গুরম্নত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। এই সংগীতধারা সম্পর্কে তাঁর পঠন-পাঠন ও বিসত্মৃত জ্ঞানের পরিধি এবং ধ্রম্নপদী সংগীতের চর্চা তাঁর সংগীতজীবনকে মহত্তম বোধে উজ্জীবিত করেছিল। তিনি এ সংগীতের মধ্য দিয়ে মানুষের শিল্পিত ধ্যানকে উচ্চতর বোধে পৌঁছে দিতে সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। বাংলাদেশে শুদ্ধ সংগীতের প্রচারে তিনি একদা রীতিমতো আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। উচ্চাঙ্গসংগীতের চর্চা ও সাধনা তাঁর সংগীতভুবনকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি তাঁর অগণিত শিক্ষার্থী এই মহত্তম ধারায় অবগাহন করেছে। তাঁর সংগীতশিক্ষায় উচ্চাঙ্গসংগীত ছিল প্রাণভোমরার মতো। তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ও অভিযাত্রায় ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। যে-কোনো সাংস্কৃতিক সংকটে তিনিই ছিলেন এক পরম সহায়। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী বিরূপতার মধ্যে তাঁরই উদ্যোগে পালিত হয়েছিল ও পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট তাঁরই প্রয়াসে গঠিত হয়েছিল। এই সংগীতসাধক বাংলাদেশে শুদ্ধ সংগীতচর্চা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রবীন্দ্র-রম্নচি ও ভাবনাকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা হয়ে উঠেছিল প্রাণের আবেগে।

ইলা মজুমদার ১৯৪১-২০১১

ইলা মজুমদারের জন্ম পাবনার সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে দর্শনাশাস্ত্রে এমএ পাশ করেন। পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯৫৪ সালে প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী বারীন মজুমদারের সংস্পর্শে তাঁর সংগীতশিক্ষা গ্রহণ একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে।

ইলা মজুমদার বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী। জাতীয় স্তরের সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। সংগীতচর্চার পাশাপাশি শিক্ষকতার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

ফেরদৌসী রহমান

সংগীতশিল্পী ফেরদৌসী রহমান ১৯৪১ সালের ২৪ জুন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা লোকসংগীতের কিংবদমিত্ম আববাসউদ্দীন, যাঁর কাছে তিনি প্রথম সংগীতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি উচ্চাঙ্গসংগীত, ঠুমরি, খেয়াল, গজল, নজরম্নলগীতি ও বাংলা আধুনিক গান পরিবেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংগীতের ক্ষেত্রকে করেছেন সমৃদ্ধ। রেডিও ও টিভিতে যেমন নিয়মিত গেয়েছেন তেমনি সংগীতশিক্ষার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন দীর্ঘদিন। পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন প্রচুর। পাকিসত্মান আমলে রাষ্ট্রপতির ‘প্রাইড অব পারফরম্যান্স’ (১৯৬৫), স্বাধীনতা-উত্তরকালে একুশে পদক (১৯৭৩), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৫) নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, চলচ্চিত্র সাংবাদিক পুরস্কার এবং চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার জন্য পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ফেরদৌসী রহমান বাংলা সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পেয়েছেন ‘লাইফ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’।

পন্ডিত পতিত পাবন নট্ট

১৯৪২ সালে বরিশালের ঝালকাঠিতে এক সংগীতানুরাগী পরিবারে পন্ডিত পতিত পাবন নট্টের জন্ম। বাবা হিরণ চন্দ্র নট্টের কাছেই যন্ত্রবাদনে হাতেখড়ি। গুরু হেমন্ত শীলের কাছে নেন কণ্ঠসংগীতের তালিম। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ বেতারের সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী এই মেধাবী শিল্পী খ্যাতনামা বহু পন্ডিত ও ওস্তাদের আসরে সহবাদক হিসেবে তবলা ও পাখোয়াজ বাজান। তাঁদের মধ্যে উলেস্নখযোগ্য প্রয়াত ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ খান, পন্ডিত রামকানাই দাস, পন্ডিত অবনী মোহন, পন্ডিত মধুসূদন নট্ট, পন্ডিত শ্রী ভাস্কর ও স্বর্গীয় পন্ডিত সাধন সরকার। বংশ-পরম্পরায় তাঁদের প্রায় সকলেই এপার ও ওপার বাংলায় সংগীত সাধনা করে যাচ্ছেন।

মিহির কুমার নন্দী

জন্ম ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। বাবা প্রয়াত ফনীন্দ্র লালের কাছে সংগীতে হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে প্রয়াত ওসত্মাদ নীরোদ বরণ বড়ুয়া ও প–ত অশোক দাশগুপ্তের কাছে খেয়াল, প্রয়াত সংগীতাচার্য সৌরেন্দ্রলাল দাসগুপ্তের কাছে ধ্রম্নপদ আর আদিত্য নারায়ণ দাশের কাছে তবলা, সেতার ও এস্রাজের প্রশিÿণ নেন। এছাড়া তিনি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যÿ আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও ছায়ানটের সংগীত শিÿাগুরম্ন ওয়াহিদুল হকের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের প্রশিÿণ গ্রহণ করেন। সংগীতের নানা শাখায় অভিজ্ঞ মিহির কুমার নন্দী বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের সুরকার ও সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ আরো প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আলাউদ্দিন ললিতকলা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যÿ ও জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত পরিষদের কেন্দ্রীয় ও চট্টগ্রাম শাখার সহসভাপতি এবং সংগীত প্রশিÿক। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগে খ-কালীন সংগীতশিÿক হিসেবে নিয়োজিত।

আভা আলম ১৯৪৭-১৯৭৬

বিশিষ্ট রাগসংগীতশিল্পী আভা আলম ১৯৪৭ সালে মাদারীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হরিপদ ভট্টাচার্য ও পরবর্তীকালে মিথুন দের কাছে সংগীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন উলেস্নখযোগ্য সংগীতানুষ্ঠানে আমানত আলী খাঁ, ফতে আলী খাঁ, সালামত আলী খাঁ ও নাজাকত আলী খাঁর সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বেতার ও টিভিতে তিনি নিয়মিত রাগসংগীত পরিবেশন করতেন। পাকিসত্মানের ওসত্মাদ আজহার মজিদের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। ঢাকায় আয়োজিত একাধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৭৬ সালে ভারতে রাগসংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েও ওই বছরের ২১ নভেম্বর তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। রাগসংগীতচর্চায় তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্য তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করা হয়। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে আবদুল আহাদ ঢাকায় চলে আসেন ও ঢাকার বেতারে মিউজিক প্রডিউসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংগীত ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যুর আগে পর্যমত্ম বুলবুল ললিতকলা একাডেমির রবীন্দ্রসংগীতের অধ্যাপক ছিলেন।

ওসত্মাদ রবিউল হোসেন ১৯৪৭-২০১৩

জন্ম ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায়। পিতা ওসত্মাদ মোজাম্মেল হোসেনের কাছে সংগীতে হাতেখড়ি। পিতৃশিষ্য আজিজ বাচ্চু, প্রয়াত চাচা ওসত্মাদ ইয়াসীন, প–ত অমরেশ রায় চৌধুরী ও সংগীতসাধক ওসত্মাদ এ দাউদের কাছে পর্যায়ক্রমে তালিম গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়া সুরসাগর ওসত্মাদ সগিরম্নদ্দিন খাঁর কাছেও তালিম নেন। ১৯৬৭ সাল থেকে রবিউল হোসেন রাজশাহী বেতারে উচ্চাঙ্গসংগীত পরিবেশন শুরম্ন করেন। শুদ্ধ সংগীত অনুরাগী এই শিল্পী দেশের উলেস্নখযোগ্য সংগীত সমাবেশে সংগীত পরিবেশন করেন এবং শুদ্ধ সংগীতের প্রচার ও প্রসারে দেশের বিভিন্ন জেলায় সফর করেন। উচ্চাঙ্গসংগীতে তাঁর অবদানের জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁকে সংবর্ধিত করে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত ও নাট্যকলা বিভাগে শিÿক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ২০১৩ সালের ১৫ নভেম্বর এই শিল্পী মারা যান।

নিলুফার ইয়াসমীন ১৯৪৮-২০০৩

নিলুফার ইয়াসমীন সংগীতের মুগ্ধতা রক্ষায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর কণ্ঠমাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত, টপ্পা, ঠুমরি, কীর্তন ও পুরনো বাংলা গান নিজস্ব গায়কিতে উপস্থাপন করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগে নজরম্নল সংগীতের প্রভাষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি চলচ্চিত্রেও গান গেয়েছেন এবং সংগীতের মান নিয়ে কখনো আপস করেননি। ঐতিহ্যগত সংগীতের মূলধারা রক্ষা, চর্চা ও প্রসারে তাঁর গুরম্নত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি পিসি গোমেজ, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সগিরউদ্দিন খাঁ, কল্পনা ভট্টাচার্য প্রমুখের কাছে রাগসংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। তিনি মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন।

ঢাকার সংগীত সম্মেলন

তদানীমত্মন পাকিসত্মান আর্টস কাউন্সিল (বর্তমান বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি) ও বিশিষ্ট সংগীতানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ১৯৫৩ সালে ঢাকায় প্রথম সংগীত সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনে পাকিসত্মান, ভারত, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের শিল্পীরা অংশ নেন। ১৯৫৭ সালেও ঢাকায় একটি সংগীত সম্মেলন হয়েছিল। তাতে পাকিসত্মান ও ভারতের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সাল পর্যমত্ম প্রায় প্রতিবছরই ঢাকা বেতার কেন্দ্র ও আর্টস কাউন্সিলের বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে সংগীত সম্মেলন আয়োজিত হতো।